為什么依照需求輸出,結(jié)果卻不盡人意

生活中有個很有趣的例子,午飯時間,母親問正在打游戲的小孩:“中午想吃什么。”小孩子不耐煩地回答 “隨便”。母親沒有多想,按照自己的喜好做了幾道菜。擺到飯桌上后,小孩子卻并不滿意,吃的很少。

如果按照正常的解決問題流程,小孩子提出需求:“隨便”。母親對需求做出了回應(yīng),即,按自己的喜好隨便做了幾道,按理說,任務(wù)順理成章地完成了,那為什幺小孩子仍然不滿意結(jié)果?

這個例子和我們工作中遇到的問題很相似,設(shè)計師辛辛苦苦依照需求方的要求輸出了完美的解決方案,結(jié)果卻不能達(dá)到對方預(yù)期,這是由于我們在溝通過程中,對需求理解產(chǎn)生了偏差。本文就和大家探討下如何解決理解偏差這件事。

為什么會產(chǎn)生理解偏差

首先我們看下人是如何形成對事物的認(rèn)知的,醫(yī)學(xué)界研究認(rèn)為:我們反復(fù)地通過感覺、知覺、注意、思維、語言等生理心理活動來形成對問題的認(rèn)知。感覺和知覺作為接收信息的方式,吸收什么內(nèi)容,就決定了思維,注意力,語言會有怎樣的活動。這也就自然,影響一個人對問題的理解方式。

小孩子說出隨便時,母親接收到信息,感覺,知覺上對隨便的歷史記憶被喚醒,沒有經(jīng)驗的母親會認(rèn)為隨便=沒要求,這也就造成了之后按自己喜好做小孩不滿意的結(jié)果,導(dǎo)致對需求產(chǎn)生理解偏差。

如何解決理解偏差

之所以會這樣,核心自在于沒有抓到對方的深層動機。如何抓住動機呢?介紹一種方法:

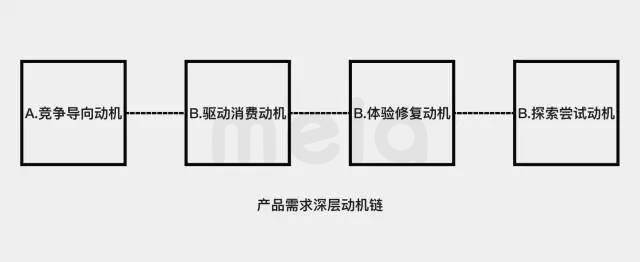

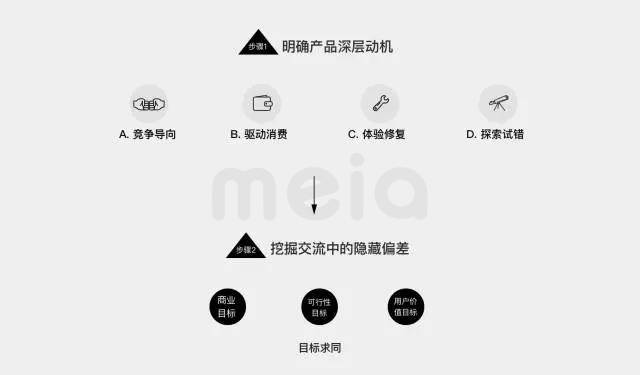

步驟1. 明確深層動機鏈:先分清什么樣的動機是深層動機,究竟有哪幾類,再針對性地給出解決方案;

步驟2. 挖掘信息傳遞中的隱藏偏差:因為環(huán)境,利益背景等原因,可能會在交流過程中,產(chǎn)生不被注意的誤解,心理學(xué)中將這種誤解稱為隱藏偏差,明確了對方動機屬于哪一類后,也要避開隱藏偏差,才能最終給出有效的解決方案。

步驟1. 明確深層動機鏈

每個需求的背后都有深層動機,我們想要輸出滿意的解決方案,先確認(rèn)對方需求的深層動機是什么。這里當(dāng)然要回歸到產(chǎn)品設(shè)計中,產(chǎn)品需求的深層動機鏈條上主要有以下幾類動機:

以微云舉例,我們一個一個來分解。

A. 競爭導(dǎo)向動機

通常這類需求的目的就是把握住市場走向,并趕在競品前推出功能。是為了在市場變成紅海前搶占第一批種子用戶,通過新功能打擊對手。

/ 如何應(yīng)對:快速響應(yīng)即可 /

因為此類需求通常產(chǎn)品形態(tài),流程都比較清晰,設(shè)計師應(yīng)對時,只需要把握住基本的設(shè)計原則,技巧,快速輸出設(shè)計稿即可,同時可以嘗試在微交互層面創(chuàng)新。

B. 驅(qū)動消費動機

用戶的消費行為是受動機支配的,動機來源于需要,需要是客觀刺激物作用于人腦所引起的某種缺乏狀態(tài)。產(chǎn)品經(jīng)理通常會與設(shè)計師討論如何在產(chǎn)品內(nèi)創(chuàng)造這種刺激物,我想重點講下這一環(huán),這也是設(shè)計師可以發(fā)揮最多的一部分。

/ 如何應(yīng)對:動機細(xì)化拆解 /

我們不妨繼續(xù)細(xì)化,消費心理學(xué)把驅(qū)動產(chǎn)生消費行為的動機分為了兩類:情感動機,理智動機。

情感動機

什么是情感動機

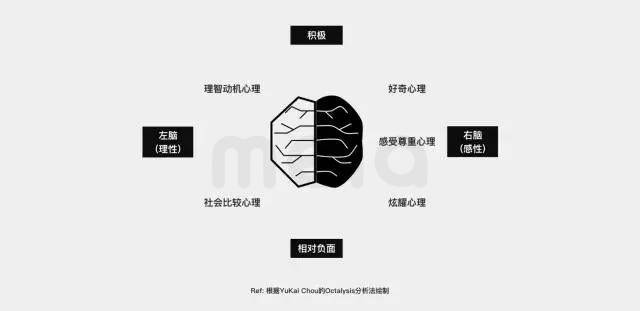

這是種由于人的喜怒哀樂等情緒和道德,情操,群體,觀念等情感因素所引發(fā)的購買動機,基于游戲設(shè)計中的Octalysis(八角分析法),根據(jù)左腦,右腦,積極,負(fù)面劃分成了以下幾類:

我們一個一個來

· 好奇心理消費

好奇心理持續(xù)時間通常不會很久,很容易產(chǎn)生轉(zhuǎn)移,所以要持續(xù)性地更新內(nèi)容才能利用用戶的好奇心理。并且,在尋找刺激物的過程中,十分依賴記憶,來判斷刺激物是否足夠熟悉。并且好奇心理會激發(fā)學(xué)習(xí)需求,反過來影響記憶。比如新奇的刺激物通常伴有不可預(yù)知的獎勵屬性,這種未知性能夠刺激用戶去學(xué)習(xí)探索,獲得更好的記憶。

好奇心理的目的通常是獲取獎勵,獎勵包含開心,快樂等積極的感覺。

在滿足好奇心的過程中,大腦的神經(jīng)傳導(dǎo)物質(zhì)將很多區(qū)域鏈接形成回路,刺激生成多巴胺,成癮類物質(zhì),多巴胺就可以被算作獎勵的一種。

現(xiàn)代人很多都患有FOMO(Fearing of Missing Out)病,生怕自己遺漏任何可以刺激產(chǎn)生多巴胺的消息,來回在app間跳轉(zhuǎn),刷信息流就是病癥體現(xiàn)。如果希望利用用戶好奇心理,除了依靠定期更新內(nèi)容外,設(shè)計師也可以通過不同板塊間,充滿故事性的內(nèi)容引導(dǎo),利用故事本身所具備的未知性,劇情性,刺激用戶產(chǎn)生多巴胺,就可以達(dá)到滿足好奇心的目的。

· 炫耀心理消費

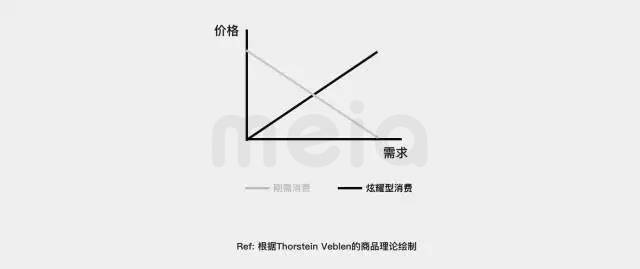

需求法則告訴我們,通常產(chǎn)品的價格越高,需求數(shù)量會相對減少。但炫耀型消費則正好相反,經(jīng)濟學(xué)家范伯倫通過”范勃倫商品”理論解釋了炫耀消費的價格需求關(guān)系:炫耀性消費是為了展示財富和地位,所以商品價格會成為一個重要的衡量指標(biāo),價格越高,消費欲望反而更強,需求數(shù)量越多。

炫耀消費的產(chǎn)品特色是商品需求與商品價格成正向關(guān)系,正常需求法則呈現(xiàn)反向關(guān)系。炫耀心理已經(jīng)作為經(jīng)濟學(xué)中的一種非常重要的經(jīng)濟原動力。

炫耀型消費的目的不是為了獲取商品的實際使用價值,而是通過購買商品來顯示或讓他人感知到自己的社會地位。

設(shè)計師如果希望通過利用炫耀心理刺激付費,可以嘗試制定多種價格的會員體系,例如我們在微云內(nèi)嘗試設(shè)計了普通會員和超級會員兩種體系,價格遞增,超級會員擁有更大容量和更多特權(quán),但這不夠,我們在一些社交曝光入口上通過銘牌樣式體現(xiàn)身份,地位,就能抓住炫耀性消費的用戶群。

· 社會比較心理消費

什么是社會比較心理

換句話說,就是我們常提的攀比,社會學(xué)家稱之為“比照集團行為”,本質(zhì)上是消費者基于自己所處的階層,身份,以及地位的認(rèn)同,從而選擇所在人群為參照而表現(xiàn)出的消費行為。 社會心理學(xué)家Leon Festinger將比較心理分為了兩層:

1. 向上社會比較

當(dāng)人趨向于選擇較為優(yōu)秀的群體進行比較時,就是向上社會比較心理。這類心理的目的在于獲取優(yōu)秀群體的認(rèn)同感,歸屬感。人們傾向于相信自己屬于較為優(yōu)秀的階層中,也會通過比較心理產(chǎn)生自我驅(qū)動力。

向上社會比較可以用在冷啟動中,通過營造一種優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品氛圍(例如大V在用,內(nèi)容精致)讓更多的用戶產(chǎn)生自我驅(qū)動力,在產(chǎn)品中尋找群體認(rèn)同感。

2. 向下社會比較

當(dāng)人趨向于選擇較差的個體或環(huán)境比較,從而體現(xiàn)自我優(yōu)越處境時,就是向下社會比較。第一眼看,似乎這屬于消極心理,我們設(shè)計時不應(yīng)該鼓勵利用這種心理。但其實本質(zhì)上,向下比較的目的在于在獲取積極感受從而提升自我社會處境。設(shè)計師可以此為切入點。

所以如果設(shè)計師能夠利用好向下社會比較去進行設(shè)計,也可以獲取較好的效果。例如網(wǎng)速打敗了全國xx位對手的案例,就利用了這個點突破(比較中獲取積極感受)。

· 群體異化心理消費

除了從眾消費外,消費心理學(xué)還有一種異化消費心理。此類消費心理一般會出現(xiàn)在較為年輕的用戶群體中。目的是通過不從眾來標(biāo)新立異。

產(chǎn)生異化心理的原因可以被分為三種:喜新厭舊,好奇以及創(chuàng)造。

喜新厭舊比較容易理解,用戶一般傾向于購買新近出現(xiàn)的商品。希望通過新品來標(biāo)榜自己的異化。

好奇心理就是用戶對從未見過或接觸過得物品懷有強烈的關(guān)注,探求欲望。用戶希望通過探索行為來彰顯自己的異化。

創(chuàng)造心理是出于自我表現(xiàn),贏得他人好評去改造舊事物的心理取向。通常用戶會通過創(chuàng)造新的事物來彰顯自己的獨特。

設(shè)計師可以通過個性化的方式利用用戶異化的心理,比如按照用戶的使用時長將其分為新手用戶,中級用戶以及老用戶,在產(chǎn)品內(nèi)推送不同的服務(wù),適當(dāng)增加新服務(wù)推送頻次(喜新厭舊),甚至可以在界面本身樣式上制造尊貴差(創(chuàng)造心理),以此方式刻意制造異化,刺激付費。

· 感受尊重心理消費

什么是感受尊重心理

用戶在產(chǎn)生購買行為過程中,如果感受到了高度的尊重,權(quán)利,相對就會對產(chǎn)品價格的關(guān)注度降低。受尊重需求也是經(jīng)典的馬斯洛需求理論(Maslow’s Hierachy of needs)的第四層,屬于較高級需求。心理學(xué)將感受尊重心理分為了兩層:

初級:獲得他人尊重。這類心理通常需要獲得地位,他人認(rèn)同,名譽,威望以及關(guān)注

高級:自我認(rèn)同。自我認(rèn)同屬于尊重心理中較為高級的類型。比如,人們通常需要認(rèn)識到自己擁有權(quán)利,競爭力,掌控感,自主感。

首先如何利用高級尊重心理,營銷學(xué)中有三條建議:體現(xiàn)人文關(guān)愛;注意禮儀;給予更多權(quán)利給用戶。從本質(zhì)上來說,讓用戶感受到自己在app內(nèi)處于一種高姿態(tài),要給用戶一種“產(chǎn)品是為我服務(wù)的”的感覺。

其次如何利用初級感受尊重心理,這里分享一個故事:

有一天,松下幸之助在一家餐廳招待客人,一行人都點了牛排。待他們都吃完主餐后,松下便讓助理去請烹調(diào)牛排的主廚過來。

助理這才注意到,松下的牛排只吃了一半,心想過一會兒的場面可能會很尷尬。主廚很快就過來了,他的表情很緊張,因為他知道請自己來的人是大名鼎鼎的松下幸之助先生。

“有什么問題嗎,先生?”主廚緊張地問。

“對你來說,烹調(diào)牛排也不成問題,”松下說,“但我只能吃一半。原因不在于廚藝,牛排真的很好吃,但我已80高齡了,胃口大不如以前。”

此時,大家都困惑得面面相覷,過了一會才明白這是怎么回事。

“我想當(dāng)面和他談,因為我擔(dān)心他看到吃了一半的牛排被送回廚房,心里會很難過。”

松下先生其實是站在對方角度,利用同理心去滿足了對方獲得尊重的需要。在已發(fā)生的事件上,讓自己進入他人的角色,體會他人因環(huán)境背景,自身生理,心理狀態(tài),更接近他人在本位上的感受與邏輯,讓對方處于高姿態(tài)。

如果希望抓住用戶感受尊重心理刺激消費,設(shè)計師要善用同理心,通過觀察,分析,討論,思考上述的幾點。就能充分利用用戶的初級感受尊重心理,從而達(dá)到刺激消費的目的。舉例界面上復(fù)用的方式,比如:在不可撤銷操作前,告知用戶后果并二次詢問用戶;適當(dāng)?shù)乜刂苝ush次數(shù),對每次的打擾行為都要克制,制定好產(chǎn)品邏輯,在用戶需要的時候下發(fā)push打擾用戶 。

理智動機

什么是理智動機

消費者在對產(chǎn)品有了清醒的認(rèn)知與了解后,所做出的理性抉擇和購買行為。這種動機通常集中在有一定的生活閱歷的人群中,此類人群在生活中養(yǎng)成了愛思考的習(xí)慣,并將這種習(xí)慣帶入到了商品購買中。

消費者在比較多款云盤產(chǎn)品后,最終決定購買微云的容量,這種消費行為通常具有客觀性,計劃性以及自主控制的特點。

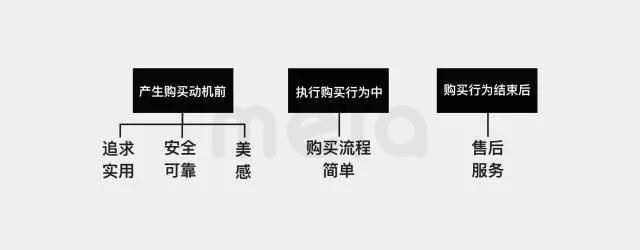

心理學(xué)中,理智動機的類型與產(chǎn)品本身屬性具有強關(guān)聯(lián)性,按照購買行為進行分類:

產(chǎn)生購買動機前

1. 追求實用:理智動機中,消費通常不會過多關(guān)注包裝,品牌。要求產(chǎn)品本身的實用性。

工具類產(chǎn)品包裝會員賣點時,要側(cè)重于實用型的功能,并明確告知所帶來的好處,讓用戶覺得物有所值;

2. 安全可靠:安全性會成為理智動機中的重要一環(huán),產(chǎn)品有沒有滿足用戶的安全感,理性用戶在乎這點,設(shè)計師也需要把尊重用戶隱私這件事情放在首位;

3. 美感:用戶在進行理智決策前,視覺美感會成為很重要的一個影響點

執(zhí)行購買行為中

4. 購買方便:在選擇性較少的情況下,理智用戶會傾向選擇購買方便的產(chǎn)品。出方案時要盡可能多地側(cè)重打磨支付場景。

弱網(wǎng)環(huán)境導(dǎo)致支付失敗,有沒有及時回退的操作,同時將支付流程縮到最短,不要讓用戶在這個環(huán)節(jié)中等待太久。

購買行為結(jié)束后

5. 售后服務(wù):購買結(jié)束后,產(chǎn)品的售后服務(wù)也決定了用戶是否下次會再來,體驗并沒有隨著購買行為的結(jié)束而結(jié)束。

設(shè)計師要注意產(chǎn)品中的反饋,幫助模塊,這些也是用戶對產(chǎn)品體驗感知的一部分。

C體驗修復(fù)型動機

/ 如何應(yīng)對:關(guān)鍵鏈拆解 /

此類動機想必各位設(shè)計師已經(jīng)比較熟悉,每個版本迭代都會對應(yīng)地修復(fù)一些體驗。通常,體驗修復(fù)是需要設(shè)計師主動驅(qū)動的,但如果產(chǎn)品有此類動機,是一個健康的現(xiàn)象。設(shè)計師可以先將動機拆解為局部功能和全局體驗兩類:

1. 局部體驗:上一版本遺留問題。例如微云上個版本優(yōu)化了預(yù)覽頁的體驗,后期發(fā)現(xiàn)了一個操作按鈕位置的問題,但由于實現(xiàn)時間緊張,沒有在這個版本修改。這個問題就可以迭代解決。

2. 全局體驗:歷史遺留積累下來的問題。例如微云全局頁面轉(zhuǎn)場順序,警示控件上有統(tǒng)一性較低的問題。這類問題與版本功能無關(guān),屬于基礎(chǔ)體驗,而且一旦修改,就需要梳理整個產(chǎn)品所有的場景。

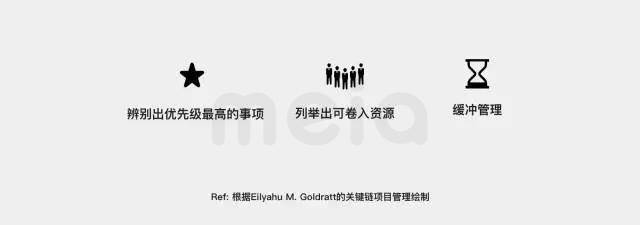

每個版本根據(jù)需求疏密程度分情況跟進解決。項目管理學(xué)中,介紹了一種方法:Critical Chain Project Management(關(guān)鍵鏈項目管理),由Eliyahu M. Goldratt.提出,方法核心是要把最多的資源要利用在優(yōu)先級最高的任務(wù)上。管理學(xué)科有研究發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的按照時間先后管理項目的方法,通常會產(chǎn)生30%的時間資源浪費。規(guī)定一個時間節(jié)點完成,就容易產(chǎn)生學(xué)生癥候群(student syndrome),就是我們所說的拖延癥。同時,只強調(diào)時間節(jié)點的項目安排方式,會增加多任務(wù)并行的風(fēng)險,從而在高頻的任務(wù)切換中間,浪費了資源和時間。

Critical Chain Project Management的核心在于:

1. 辨別出優(yōu)先級最高的事項

有10個體驗點要優(yōu)化,下個版本做哪個?我們可以利用Eisenhower法則,將任務(wù)分解為四個象限:重要且緊急,重要不緊急,緊急不重要,不重要也不緊急。重要性的界定則和你的目標(biāo)有關(guān)。例如:微云最近在辦公側(cè)有所發(fā)力,那么下個版本的體驗點,和在線編輯,共享組相關(guān)的,都應(yīng)該是被算作重要且緊急的象限內(nèi)。

2. 列舉出有多少可卷入的資源

每個體驗點都需要哪些角色參與?相應(yīng)的,有多少對應(yīng)角色(設(shè)計師,重構(gòu),開發(fā),測試等)可以被卷入進來?評估完需要參與的角色后,要將信息同步到所有角色中,并正式授權(quán),如果對方接受,那么進入后續(xù)排期,研發(fā)工作;如果不接受,可以嘗試回歸到1,雙方先達(dá)成優(yōu)先級共識。

3. 緩沖管理

為項目提供一個簡單,易用的項目健康視圖,保證關(guān)鍵體驗不會出現(xiàn)偏差。并且在出現(xiàn)較大偏差時,采取一些糾正的措施。

D探索試錯型動機

此類動機產(chǎn)品經(jīng)理通常沒有很明確的目的或者需求,希望能試水市場,用戶反映,當(dāng)然,也不乏拍腦袋做的決定。

談如何應(yīng)對前,我們先分析下為什么會產(chǎn)生此類動機。行為學(xué)對探索試錯型動機有另一個名詞解釋:嘗試錯誤法。這種方法通常有以下幾個特征:

1. 解決問題導(dǎo)向:試錯法不會去探討某個方法是否合理,只關(guān)注這個方法是否解決問題

2. 針對某個特定問題:試錯法不會去尋找一種普適性的方法

3. 沒有最佳化:試錯法只找出某種解法,但不會尋找多個解法,亦不會找出最佳解法

4. 僅需要最低限度的知識:即使對目標(biāo)領(lǐng)域只有少量知識,試錯法仍然可以被拿來使用

/ 如何應(yīng)對:問題導(dǎo)向 /

按照剛才提到的幾個特征,我們會發(fā)現(xiàn),試錯型動機中,問題導(dǎo)向很明確,產(chǎn)品會更加關(guān)注有沒有解決問題,相對地會弱化方案的細(xì)節(jié)。

例如在國內(nèi)云盤市場對辦公定位不是很明晰時,我們和產(chǎn)品經(jīng)理定下了這個辦公側(cè)重點,并且嘗試尋找微軟作為合作商,最終定下了在線協(xié)同編輯這個切入點。當(dāng)時面臨的處境就是試水,最終對方案時,產(chǎn)品經(jīng)理更加傾向于看整體流程是否能跑通,各個場景是否有覆蓋全。相對地則會弱化按鈕的位置,彈窗內(nèi)的控件布局等細(xì)節(jié)。

所以,當(dāng)拿到這類需求時,不要先調(diào)入糾結(jié)控件布局,按鈕位置這種細(xì)節(jié)中,可以先將設(shè)計思路上升一個維度,思考以下幾個問題:

1. 這個需求解決了用戶什么問題(問題導(dǎo)向)

2. 這個需求給產(chǎn)品帶來什么好處,例如收入,用戶增長,行業(yè)方向推動(目的導(dǎo)向)

3. 這個需求是否圍繞著現(xiàn)有用戶畫像制定的(不脫離用戶群,減少對未知領(lǐng)域的不可掌控度)

從這幾個思路入手,不要去試圖尋找一種通用的解決方案,一期先搭好框架,收集用戶反饋,試水后,根據(jù)反饋進行第二階段的調(diào)整,細(xì)化。可以節(jié)省在糾結(jié)上耗費的時間。

小結(jié)

基于步驟1的方法,我們已經(jīng)可以對需求背后的動機有個大致分類,并且能夠有的放矢地應(yīng)對。下面,我們繼續(xù)講如何解決溝通中產(chǎn)生的隱藏偏差。

步驟2. 挖掘信息傳遞中的隱藏偏差

什么是隱藏偏差

明確了動機類型后,我們還要確認(rèn)信息傳遞過程中是否會產(chǎn)生隱藏偏差。平日溝通中,對話雙方會因為利益站隊,信息掌握度,以及信息處理能力的不同,導(dǎo)致溝通時對問題理解不一致,產(chǎn)生應(yīng)激沖突。沖突過程中,大腦啟動心理防衛(wèi)機制,這種機制有自我欺騙性,會掩飾我們的真正動機,從而讓對方產(chǎn)生理解偏差。但遺憾的是,我們通常不會注意到這個問題。在憤怒情緒下,會產(chǎn)生刻意否認(rèn),歪曲,轉(zhuǎn)移等行為,也會增加達(dá)成共同認(rèn)可的難度,形成越來越大的理解偏差。Simon Fisher稱之隱藏偏差。也正是這個偏差,導(dǎo)致了上述雙方不歡而散。

你嘔心瀝血做完了流程設(shè)計,發(fā)現(xiàn)某個頁面可以加個有趣的小動畫,于是加班加點趕了出來,拿到開發(fā)同學(xué)那邊,慘遭白眼:“功能已經(jīng)可以滿足用戶了,為什么要加這些有的沒的動畫,還浪費資源。”此時你的設(shè)計師尊嚴(yán)受挫,很生氣,直接開始PK。最后雙方不歡而散。

我們拆解下,

雙方在動畫的問題上的利益站隊不同,開發(fā)同學(xué)偏向于實現(xiàn)功能,而設(shè)計師追求設(shè)計感,完美

雙方信息掌握度不同,開發(fā)同學(xué)掌握技術(shù),知道動畫帶來的工作量,設(shè)計師雖然可以勾畫出動畫樣式,但對具體落地的開發(fā)難度不了解

雙方對信息處理能力不同,開發(fā)同學(xué)的應(yīng)激反應(yīng)并不是不希望產(chǎn)品更有設(shè)計感,只是出于壓力,時間關(guān)系的第一反應(yīng),設(shè)計師由于對方案的自尊心,第一時間誤解對方,認(rèn)為過激抵觸其實是沒有追求的表現(xiàn)。

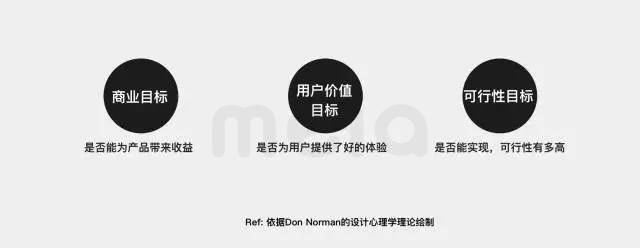

/ 如何應(yīng)對:目標(biāo)求同 /

每個行為的背后都有目標(biāo),溝通是達(dá)到目標(biāo)的一個手段,如果這個手段會使我們會產(chǎn)生偏差,那不妨回歸到目標(biāo)。兩者目標(biāo)達(dá)成一致,便能很好地解決問題。

根據(jù)Don Norman的反思,行為,本能三個層次,我們可以把對方目標(biāo)分為商業(yè)目標(biāo),用戶價值目標(biāo)和可行性目標(biāo)三種。

那回到上述例子,設(shè)計師希望在功能基礎(chǔ)上增加一個動畫,不難發(fā)現(xiàn),商業(yè)目標(biāo)和可行性目標(biāo)上和開發(fā)同學(xué)出現(xiàn)偏差。從提高可行性角度考慮,可以通過使用更低成本的動畫輸出方式,lottie,origami等。

商業(yè)目標(biāo)上,高質(zhì)量的動畫是可以帶來優(yōu)質(zhì)體驗的,但如果對方在這點沒有達(dá)成一致,或許就是動畫質(zhì)量本身的問題了,找對方對齊信息,然后針對性地調(diào)整。切忌一昧地生氣,PK。

挖掘隱藏偏差,方法就在于拿方案溝通時,不要急著否認(rèn),或著急下手做,先把對方的目標(biāo)拆解,一個個地對齊,盡可能達(dá)到目標(biāo)一致,這樣偏差自然就解決了。

總結(jié)

本文和大家探討了,為什么我們按照對方的要求出的解決方案,最終卻不能讓人滿意。建議可以從兩個維度去解決這個問題:

1. 首先明確在產(chǎn)品設(shè)計過程中,對方都會產(chǎn)生哪類的動機,針對性地采取不同應(yīng)對方式;

2. 挖掘交流中的隱藏偏差,通過拆解目標(biāo),求同存異,達(dá)到雙方目標(biāo)一致。

希望每個設(shè)計師都能在工作中,有的放矢,一箭命中核心動機,輸出高質(zhì)量的設(shè)計方案。

參考文獻(xiàn)

1. MBA智庫, 消費動機, http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%8A%A8%E6%9C%BA

2. Don Norman, 設(shè)計心理學(xué), 行為的三個層次,<設(shè)計心理學(xué)>

3. Phebe Cramer, Protecting the self: Defense Mechanisms in Action

4. Medium, 八角分析法, https://medium.com/@uxeastmeetswest/

5. Wikipedia, 社會比較心理, https://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_theory

6. 利用同理心進行設(shè)計,https://www.smartlinkin.com.tw/article/2873

7. Lawrence P. Leach, Critical Chain Project Management

8. 羅子明, 消費者心理學(xué)

9. Diederik A. Stapel & Hart Blanton, Social Comparison Theories

10. Milan Vojnovic, Contest Theory: Incentive Mechanisms and Ranking Methods

11. MBA智庫, 情感動機分類, http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%84%9F%E6%83%85%E5%8A%A8%E6%9C%BA

12. Andrew Parker, Andrew Derrington, Colin Blakemore, The Physiology of Cognitive Processes

本文轉(zhuǎn)自騰訊ISUX (https://isux.tencent.com/card-design-thinking.html)

拓展閱讀

共鳴設(shè)計——科學(xué)與審美的交匯,以Xiaomi SU7設(shè)計為例

小米汽車 設(shè)計總監(jiān)