國際計算機音樂協(xié)會(ICMA)2022亞洲專場演出季舉辦

文 | 龔夕冉

4月14日至15日,由國際計算機音樂協(xié)會(ICMA)主辦的2022亞洲專場演出季(ICMA Music Showcase2022:Asia)在線上舉辦。演出季在國內(nèi)獨家直播平臺美啊(Meia)直播展演,由8場不同類型、風格多樣的音樂會組成。

ICMA(International Computer Music Association)成立于1974年,是計算機音樂領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)成立最早且影響最大的國際性學術(shù)組織。每年由協(xié)會組織的國際計算機音樂大會(ICMC)是計算機音樂、電子音樂、視聽音樂、新樂器設(shè)計等領(lǐng)域藝術(shù)家們集中展示藝術(shù)作品和創(chuàng)新設(shè)計的重要會議。

本屆亞洲專場演出季由ICMA主席Kerry Hagan,以及PerMagnus Lindborg、亓夢婕、Mikako Mizuno、Takeyoshi Mori四位理事共同組織,共展出68位亞洲電子音樂藝術(shù)家創(chuàng)作的58部電子音樂作品,線上預約直播人數(shù)達6975人,線上觀演人數(shù)近13000人,吸引了廣大電子音樂藝術(shù)家與愛好者的熱烈關(guān)注。

中國音樂家表現(xiàn)突出

本次58部參展作品中,有41部由中國作曲家創(chuàng)作,在參展作品數(shù)量上占據(jù)主體地位。中國音樂家和藝術(shù)家群體在國際計算機音樂領(lǐng)域的整體參與度、作品的學術(shù)性和藝術(shù)性都得到了顯著提升。

參與活動的中國電子音樂人大多來自國內(nèi)開設(shè)電子音樂制作專業(yè)的高校,如中國音樂學院、中央音樂學院、星海音樂學院、四川音樂學院、沈陽音樂學院、浙江音樂學院、清華大學、北京郵電大學、南方科技大學、香港城市大學、綿陽師范學院等。除此之外,許多駐地在亞洲和活躍在全球的亞裔作曲家也積極參與本次展演,為推動亞洲電子音樂發(fā)展貢獻力量。

中國作曲家在本次活動中的突出表現(xiàn),是ICMA中國成員不斷努力的結(jié)果。作為ICMA成立以來的首位中國理事,中國音樂學院青年教師、新媒體音樂作曲家亓夢婕對此表示:“2022亞洲專場演出季旨在為活躍在世界各地的亞洲藝術(shù)家群體搭建藝術(shù)、思想和創(chuàng)意的展示平臺。本次演出季進一步激發(fā)了中國創(chuàng)作者的參與熱情。希望在未來通過廣大中國電子音樂創(chuàng)作者的不斷地努力,能夠使中國成為計算機音樂創(chuàng)作與研究的重要陣地。”

ICMA亞洲專場演出季concert8觀眾實況

多樣性的藝術(shù)探索

與往屆ICMC相比,本屆展演在保持嚴謹?shù)膶W術(shù)性和藝術(shù)性基礎(chǔ)上,更充分體現(xiàn)了包容性和多樣性,音樂風格和表現(xiàn)形式更豐富,除典型的計算機音頻與視聽作品外,還有形式各異的裝置作品與聲景作品。

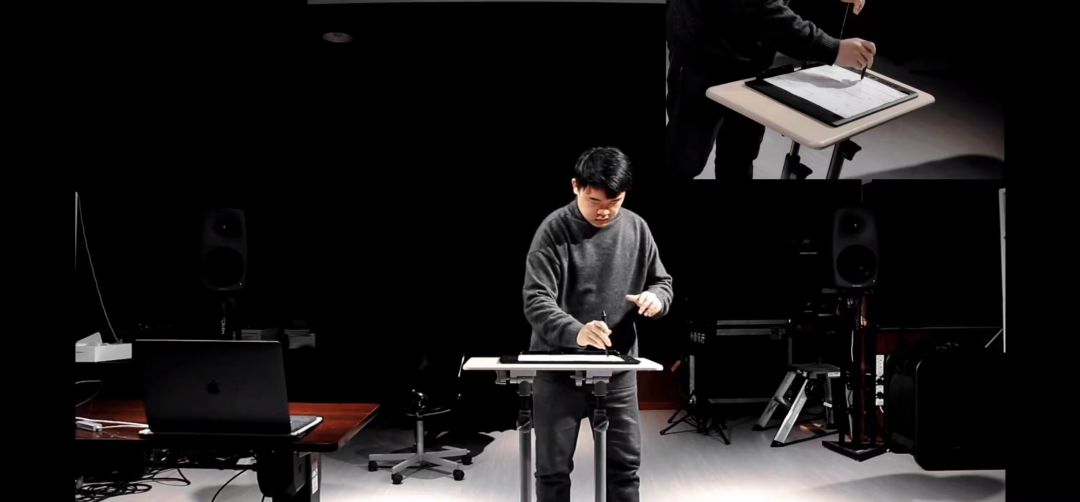

吳文釗《夢蝶》

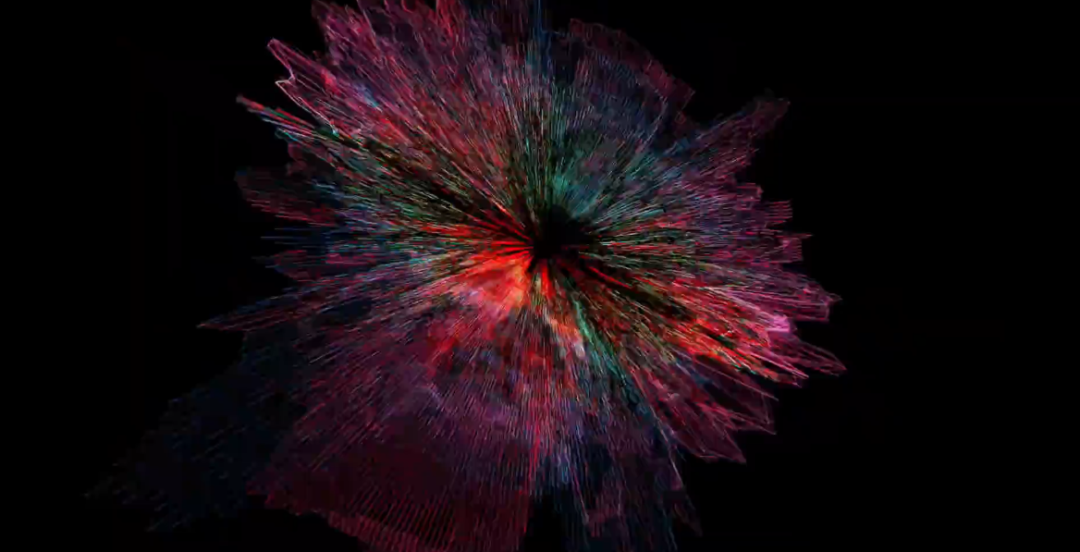

Akiko Hatakeyama《まだらーmadara》

在作品征集階段,國際計算機音樂協(xié)會設(shè)置三類作品組別,包括計算機音樂、為計算機音樂與樂器或人聲創(chuàng)作的、視聽一體化作品,并進行三輪專業(yè)盲審,最終在每個組別中評選出最佳作品,在第八場音樂會進行獲獎作品展演。其中器樂交類互獲獎作品《夢蝶》由中國作曲家吳文釗創(chuàng)作,作品以“莊?曉夢迷蝴蝶,望帝春?托杜鵑” 為靈感,基于Wacom、OSCulotor 、Max/MSP 、Ableton Live搭建的軟硬件系統(tǒng)來展開設(shè)計與演奏,具有濃郁的中國氣息。由Dong Jindai創(chuàng)作的《Mystery》是計算機音樂獲獎作品。這位作曲家深入研究了手鼓的演奏技巧及其豐富的聲音,采用四聲道的聲音形式和電子音樂處理技術(shù),讓觀眾感覺自己置身于手鼓之中,從而更好地感受它的神秘。視聽類獲獎作品《まだらーmadara》表現(xiàn)了人類靈魂的被剝奪與埋葬,藝術(shù)家Akiko Hatakeyama通過音畫結(jié)合的手法塑造了處于壓迫中的沉默婦女,引人深思。

Chen Si《水漫金山》

Wan Fang《Huadan’s Whisper》

參與展出的作品有許多立足于亞洲本民族文化。作曲家們運用科技元素,不斷探索著傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代化的電子音樂技術(shù)融合的實現(xiàn)途徑。《Qian Rong》《將進酒》《茅屋為秋風所破歌》《孝烈將軍》《zen of sound》《水漫金山》《blink moment》《Feather-Creater》《Huadan’s Whisper》《幽篁》《燴煮人間》等作品以中國傳統(tǒng)詩歌、戲劇、器樂、音樂為內(nèi)核,通過多種多樣的科技方式處理、表達,讓世界聽到來自中國的聲音與故事。

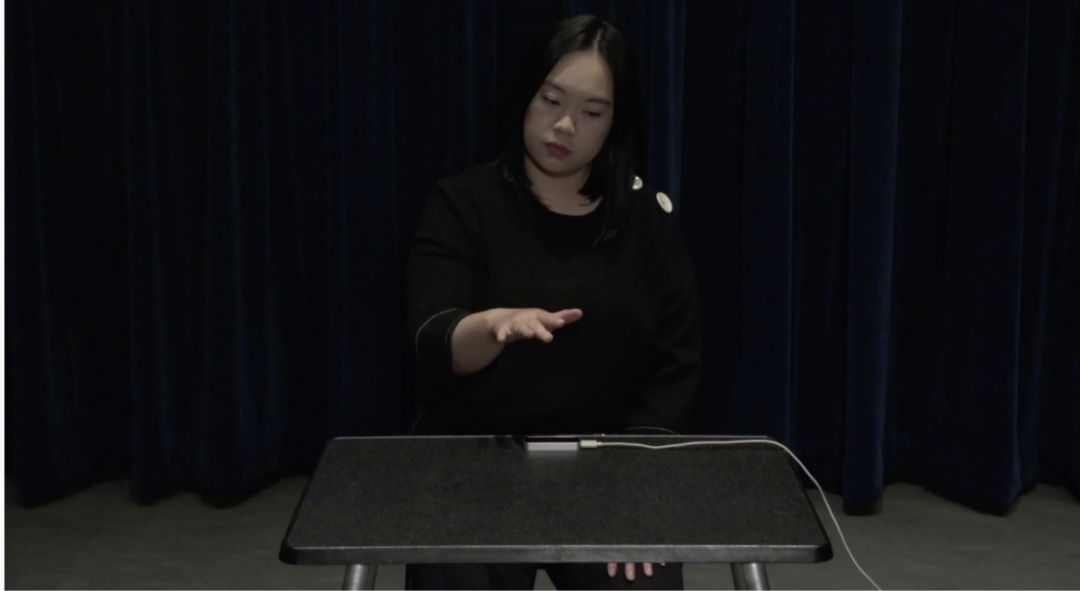

亓夢婕《Breathing-for cello, electronics and video》

Zhang Junhong《EGO》

在某種意義上來說,電子音樂依然是借助科技傳遞音樂家自身思想理念的手段。亓夢婕嘗試在《呼吸——為大提琴、電子音樂與視覺影像而作》中為聽眾創(chuàng)造一個冥想式的聲音空間來感受呼吸,影像跟隨聲音的呼吸變化展開一系列的虛實幻影;王天晶的作品《“我”》通過音樂對空間進行構(gòu)造,描繪個體內(nèi)在世界的波動;楊文韜《The Inception》表達了對自我生活的回顧與探尋;Zhang Junhong的作品《EGO》通過電子音樂創(chuàng)造出分裂的自我并用舞蹈進行表現(xiàn),傳達個體的糾結(jié)與統(tǒng)一。

Olifa HSIEH《Hear the Light》

馬仕驊《流光》

電子音樂創(chuàng)作者對技術(shù)不斷探索的成果在此次展演也得以體現(xiàn)。Wang Chi的作品《Action-Reaction》從物理運動中測量的數(shù)據(jù)被映射到聲音產(chǎn)生算法中的各種參數(shù),創(chuàng)造出疊加和細微差別的音樂表達;Olifa HSIEH的作品《Hear the Light》通過環(huán)境聲學技術(shù),它充分展示了沉浸式的聲音如何與戲劇空間融合;馬仕驊的作品《流光》運用深度數(shù)據(jù)鏈接使運動、圖像和聲音成為一體,使進入感應區(qū)域的觀眾可以與裝置互動,對于電子音樂的交互性進行了著重研究。

中國音樂學院藝術(shù)管理系的學生團隊也積極參與本屆演出季的全程工作,為展演活動的成功舉辦提供了重要保障。

本屆國際計算機音樂協(xié)會(ICMA)2022亞洲專場演出季是對當代亞洲電子音樂發(fā)展前沿成果的展示,讓更多觀眾欣賞來自亞洲的高水平、獨具特色的電子音樂,也為亞洲電子音樂藝術(shù)家搭建交流平臺,吸引更廣泛的作曲家參與其中,共同推進亞洲電子音樂的發(fā)展與進步。

拓展閱讀

共鳴設(shè)計——科學與審美的交匯,以Xiaomi SU7設(shè)計為例

小米汽車 設(shè)計總監(jiān)