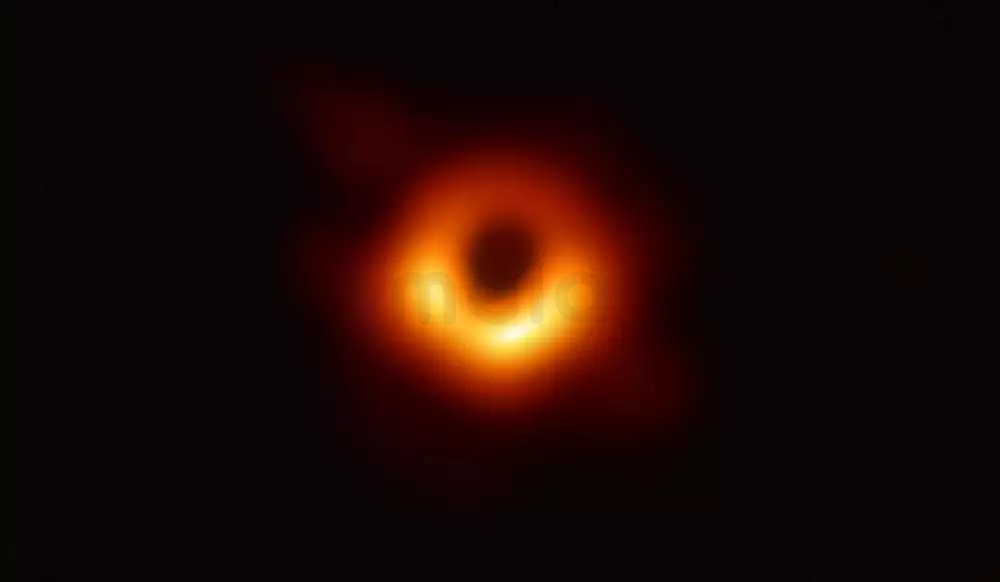

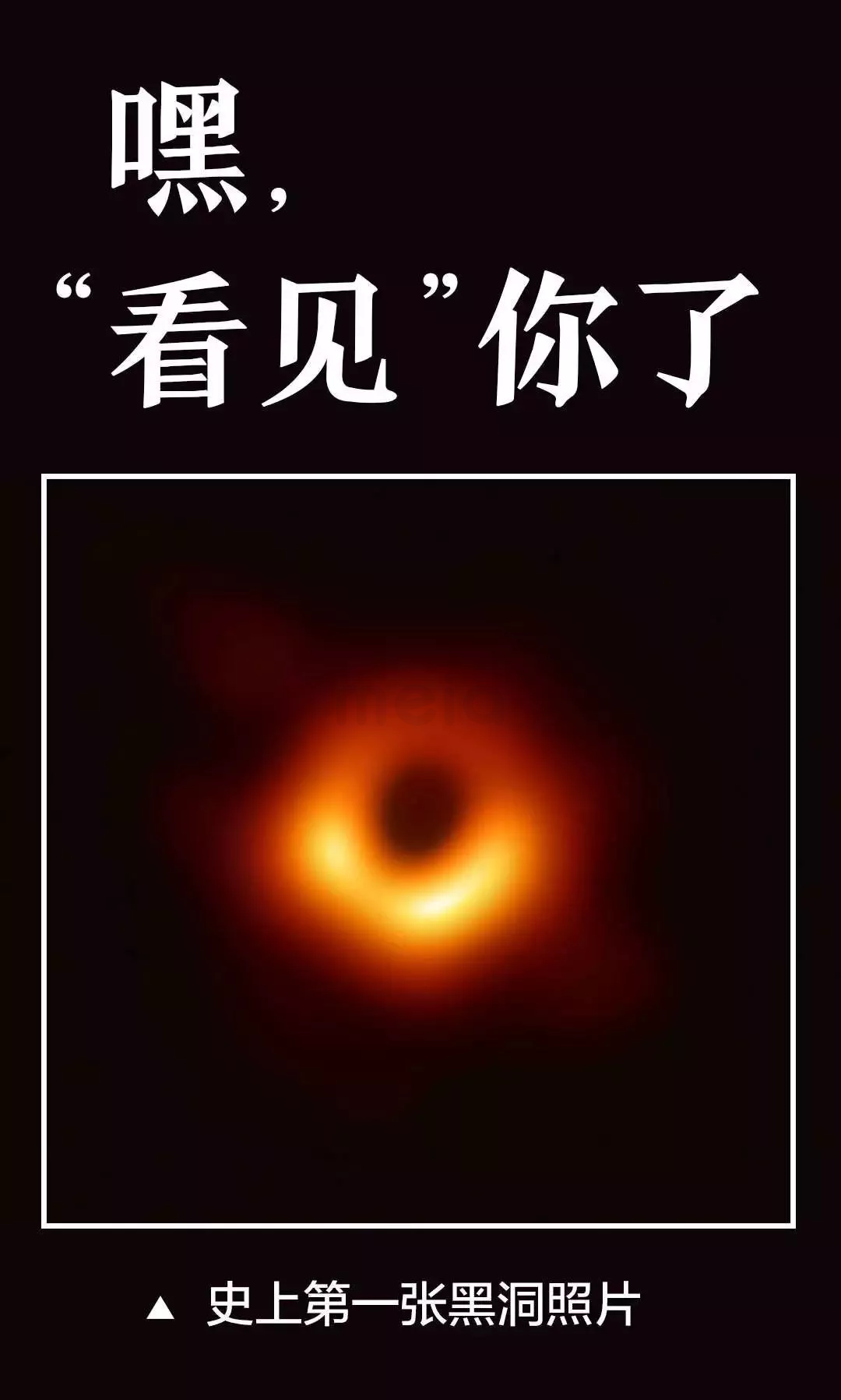

人類首張黑洞照片面世!

圖片來源:事件視界望遠鏡合作組織

天文學家捕獲首張黑洞照片!4月10日21點,事件視界望遠鏡(EHT)項目主任謝潑德.多爾曼在中國上海向全球宣布。

據(jù)介紹,此次發(fā)布的黑洞圖像揭示了室女座星系團中超大質(zhì)量星系 M87中心的黑洞,其距離地球 5500萬光年,質(zhì)量為太陽的 65 億倍。該圖像的許多特征與愛因斯坦廣義相對論的預(yù)言完全相一致,在強引力極端環(huán)境下進一步驗證了廣義相對論。通過研究這個圖像,人類將揭示出黑洞這類天體更多本質(zhì)。

事件視界望遠鏡項目合作由13個合作機構(gòu)組成,中國科學院天文大科學中心(CAMS) 是其中之一。CAMS由中國科學院國家天文臺、紫金山天文臺和上海天文臺共同建立,其中上海天文臺牽頭組織協(xié)調(diào)國內(nèi)學者參與了此次合作。

//

黑洞其實不太黑?

洞也不是那個洞?

//

01對黑洞的預(yù)言可追溯到200多年前

黑洞是一類特殊的天體,其附近的引力很強,強到表面上的光也會被吸引得輻射不出來,這個表面就稱為黑洞的視界面。

黑洞這樣的天體的存在可能性,理論上很早就預(yù)言了,John Michell 在1784年11月就預(yù)言了由于引力導致的逃逸速度達到光速時,天體發(fā)的光就輻射不出來,使得天體不能被看到,而只能通過引力感受到的可能性,其計算基于光的微粒假說和牛頓的萬有引力,后來隨著光的波動學說被證實,關(guān)于這種暗天體的討論就沉寂了下去。

直到1915年,愛因斯坦創(chuàng)立了廣義相對論作為新的萬有引力理論,取代了牛頓對引力的描述,成為現(xiàn)代的引力理論。1919年施瓦西發(fā)現(xiàn)第一個廣義相對論的解析解,從中可以推測出有視界的存在證據(jù),這種有視界存在的解被稱為黑洞解,后來又發(fā)現(xiàn)了帶電和旋轉(zhuǎn)的黑洞解,其視界結(jié)構(gòu)比施瓦西黑洞更復雜,但這些都是理論推測。

2015年,LIGO激光干涉引力波天文臺第一次探測到兩個黑洞并和的引力波訊號,證實了黑洞的存在。人類第一次觀測到的引力波就是兩個黑洞并和導致的,從此人類對于宇宙空間的觀測在電磁波之外多了一個信道,開始了引力波天文學時代。

黑洞研究對于天文學意義重大,超大質(zhì)量黑洞普遍認為是星系中心引力坍縮導致的,在活躍期間,稱為活動星系核,關(guān)于活動星系核的觀測以及對于物質(zhì)吸入黑洞的吸積過程的理解,構(gòu)成了天文學研究的重要組成。黑洞輻射和黑洞熵的研究則為引力量子理論研究提供了研究平臺,黑洞信息丟失與火墻理論則使得量子信息的研究更加深入。

02黑洞如何形成:都是引力惹的禍

黑洞如何形成的呢?

中國科學院國家天文臺研究員陸由俊對記者說:“目前比較明確的是恒星級質(zhì)量的黑洞是恒星塌縮的遺骸;而大質(zhì)量黑洞則有可能由其它機制產(chǎn)生的中等質(zhì)量黑洞吸積物質(zhì)長大而成。

所有的恒星都是核聚變反應(yīng)爐,在其中,輕元素(主要是氫)聚合成重元素。核聚變過程提供了恒星一生的大部分能量。不過,最終,核燃料耗盡,由中心產(chǎn)生的能量再也無力對抗外殼巨大的重量,引力開始起主宰作用。

1928年,印度研究生薩拉·瑪尼安·錢德拉塞卡乘船來英國劍橋?qū)W習天文學。在來英途中,錢德拉塞卡算出在耗盡所有燃料之后,多大的恒星可以繼續(xù)對抗自己的引力而維持自己——這就是所謂的“錢德拉塞卡極限”,約為1.44倍太陽質(zhì)量。

陸由俊解釋說:“這一值對大質(zhì)量恒星的最終歸宿具有重大意義。一般來說,如果一顆恒星的質(zhì)量不到太陽質(zhì)量的9倍,最終會形成白矮星;9-25個太陽質(zhì)量左右的恒星會演化至超新星爆發(fā),再最后塌縮為中子星;而約25個太陽質(zhì)量之上的恒星會形成黑洞。”

當這一恒星收縮到某一臨界半徑(“史瓦西半徑”,以德國物理學家、天文學家卡爾·史瓦西的名字命名,他是使用愛因斯坦廣義相對論方程證明黑洞的確能夠形成的第一人)時,其表面上的引力變得如此之強,以至于光線再也逃逸不出去。

根據(jù)相對論,沒有東西能行進得比光還快。如果光都逃逸不出來,其他東西更不可能:所有東西都會被引力場拉回去。這樣,就出現(xiàn)了一個事件的集合或時空區(qū)域,光或任何東西都不可能從該區(qū)域逃逸而到達遠處的觀察者——我們將這一區(qū)域稱謂黑洞,將其邊界稱作事件視界。

03黑洞都是來者不拒?有些很“挑食”

據(jù)物理學家組織網(wǎng)4月6日報道,一些黑洞是貪婪的貪食者,吸入大量氣體和灰塵;而其他黑洞則很挑食。

比如,此次EHT任務(wù)的主要目標,位于銀河系中央的“人馬座A*”似乎就很挑食,盡管其質(zhì)量為太陽質(zhì)量的400萬倍,但它的吸積盤卻出人意料地暗淡。吸積盤由氣體、彌散物質(zhì)等組成,圍繞黑洞或中子星轉(zhuǎn)動,遠遠看去,就像一個扁平的盤子。

而此次EHT觀察的另一個目標,即M87星系中的黑洞,則是一個貪婪的食客,其質(zhì)量介于35億至72.2億太陽質(zhì)量之間。它不僅擁有一個非常明亮的吸積盤,而且,它還噴射出明亮、快速的帶電亞原子粒子流,這一粒子流延伸約5000光年。

同樣是超大質(zhì)量黑洞,為什么“貪吃”的程度差別如此巨大?這一問題一直以來都是困擾天體物理學家的難題。

陸由俊解釋說:“原因是不同星系核心的環(huán)境不一樣。有的星系的中心由于受到諸如星系碰撞過程等的擾動,氣體沉積到中心黑洞附近,為黑洞提供了豐富的食物,以至于它們可以大快朵頤;而有的星系中心區(qū)域則比較平穩(wěn),只有少量氣體能夠到達黑洞附近,使得黑洞不得不淺斟慢酌。”

04只可遠觀:會把人變成意大利面

盡管人們對黑洞的熱情高漲,但其只可遠觀而不可接近,否則,后果很嚴重。簡單來說,如果你和黑洞靠得太近,你就會就像意大利面一樣被拉長。這一現(xiàn)象有個極富創(chuàng)意的名字“意大利面條效應(yīng)”。之所以會產(chǎn)生這種效應(yīng),是因為人體各處受到的引力大小不同。

如果你兩腳朝下飛向黑洞,由于你的腳離黑洞更近,它受到的引力將比頭部受到的引力要大。更糟糕的是,由于胳膊并非位于身體中心,它們被拉長的方向會與頭部的朝向稍有不同,你身體的邊緣部位會被拉進身體里。最后的結(jié)果是,你的身體不僅被拉長了,而且還變細了。因此,還沒等你(或其他物體)抵達黑洞中心,你就早早地變成了一根意大利面條。

05并非永久監(jiān)獄:信息可從中逃逸

經(jīng)典黑洞理論認為,任何物質(zhì)和輻射都不能逃離黑洞;而量子力學理論表明,落入黑洞的信息可以重新獲取,這個所謂的“信息悖論”已困擾科學界40年。

2016年1月,霍金等人提出:落入黑洞的粒子的信息部分并沒有消失,有些信息會以不同的形式釋放出來,只不過很難還原和破解。

1985年,劍橋大學教授霍金。這一年霍金因為肺炎失去了說話的能力。

其實,早在此之前的2015年3月,霍金就對黑洞理論進行了修改,宣稱黑洞實際上是“灰色的”。新“灰洞”理論稱,物質(zhì)和能量被黑洞困住一段時間后,又會被重新釋放到宇宙中。霍金還指出,黑洞并非“永恒的牢籠”,某些信息會以不同的形式釋放出來。

現(xiàn)在,霍金同哈佛大學的安德魯·施特勒明格和劍橋大學的馬爾科姆·佩里提出了新理論:讓信息“逃逸”的黑洞裂口由“柔軟的帶電毛發(fā)”組成,它們是位于事件視界上的光子和引力子組成的粒子,這些能量極低甚至為零的粒子能捕獲并存儲落入黑洞的粒子的信息,就像人的鼻毛能捕獲灰塵一樣。這意味著,盡管落入黑洞的粒子可能已“有去無回”,但部分信息存儲在這些“柔軟毛發(fā)內(nèi)”,持續(xù)在黑洞邊界逡巡。

霍金解釋說:“我認為,信息不像大多數(shù)人以為的那樣被存儲在黑洞內(nèi)部,而是被存儲在事件視界上。進入黑洞的粒子的信息確實返回到空間了,但采用一種混沌且無用的形式。返回的信息與燒焦的百科全書差不多,從理論上來說,信息并沒有丟失,但很難進行翻譯和破譯。”

在美國《紐約時報》2016年6月8日的報道,霍金用他那著名的機器人聲音說:“黑洞不是人們一度以為的那種永久的監(jiān)獄。如果你覺得陷入了黑洞,不要放棄。有路可逃。”

06終極命運:或隨時間蒸發(fā)殆盡

黑洞的最終命運如何呢?

1973年霍金在彎曲時空量子場論的研究中發(fā)現(xiàn)原來“黑洞不黑”!原本經(jīng)典理論上“一毛不拔”的黑洞在黑洞量子力學中也可以通過一定的機制發(fā)射黑體輻射,這就是霍金輻射!

盡管霍金的這一想法剛提出時受到了普遍的質(zhì)疑,但后來,大部分科學家都得出結(jié)論稱:如果我們關(guān)于廣義相對論和量子力學的其他觀念是正確的,那么黑洞必須像熱體那樣發(fā)射粒子和輻射。

但我們又知道,任何東西都不能從黑洞的事件視界之內(nèi)逃逸出來,黑洞怎么可能發(fā)射粒子呢?量子理論給我們的回答是,粒子不是從黑洞里面出來的,而是從緊靠黑洞的事件視界的外面的“空虛的”空間來的。

霍金在《時間簡史》中解釋稱,“空虛的”的空間充滿虛粒子反粒子對。它們被一同創(chuàng)生,相互離開,然后再回到一起并且湮滅。如果黑洞存在,帶有負能量的虛粒子落到黑洞里可能會變成實粒子或者反實粒子。這種情形下,它不再需要和它的伴侶相互湮滅了。它被拋棄的伴侶可以落到黑洞中去。或者由于它具有正能量,也可以作為實粒子或反實粒子從黑洞的鄰近逃走。

黑洞視界附近的正反粒子對

而且,黑洞的質(zhì)量越小,其溫度就越高。這樣,隨著黑洞損失質(zhì)量,它的溫度和發(fā)射率增加,導致其質(zhì)量損失得更快。因此,小質(zhì)量的黑洞,霍金輻射強,它們很快就會蒸發(fā)掉,一個10^15克的黑洞被蒸發(fā)掉所需的時間與宇宙的年齡相仿。

由于逃離黑洞的輻射過于捉摸不定,因此“霍金輻射”很難得以證實。不過,據(jù)國外媒體2016年4月底報道,來自美國和以色列的兩個獨立研究團隊稱,他們發(fā)現(xiàn)了足以支持“霍金輻射”理論的明確證據(jù),但相關(guān)研究仍有待進一步證實。

物理學界的江湖流傳著很多關(guān)于黑洞的傳說,孰真孰假,唯有等待時間和科學來檢驗。

關(guān)注微信公眾“美啊教育”及時獲取更多美學資訊!

拓展閱讀

共鳴設(shè)計——科學與審美的交匯,以Xiaomi SU7設(shè)計為例

小米汽車 設(shè)計總監(jiān)