設計思維到底是什么?

“設計思維是一種以人為中心的創新方法,它從設計師的工具箱中汲取,以整合人的需要、技術的可能性和商業成功的要求。”

——IDEO首席執行官Tim Brown

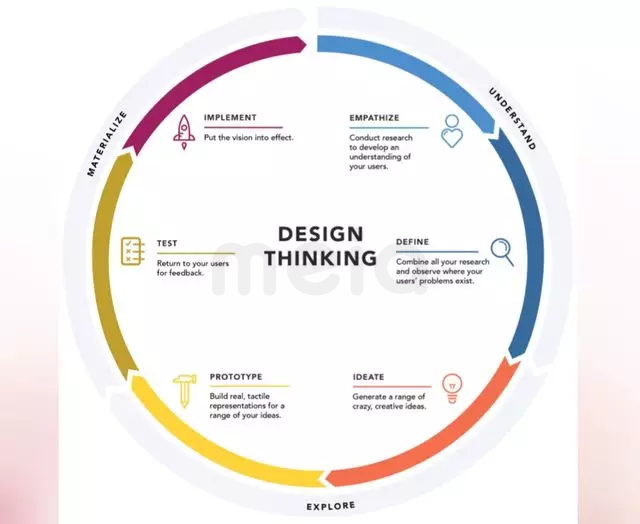

設計思維(design thinking)并不僅僅是指設計師思維,它還包含在各行各業中,甚至可以說是家長對孩子創造力的培養方式之一。設計思維就是學習如何思考問題,提出有意義的創意和想法,還原事物本質來解決特定人群的實際問題。前天靳叔演說現場就有一位高職學校的平面設計教師,提出了一個很好的問題,大致意思就是那些沒上過大學的學生在技術上接收能力很快,也很熱衷于學習軟件知識,但就是沒有相關理論和所謂的設計思維支撐,那他們該如何更好的學習設計?這個問題一提出,我和老白就相視一笑——這也是我們要解決的問題。首先需要肯定的是,所謂的非科班生、學歷不高的設計師并不一定差,因為很多我們熟悉的優秀設計師都不見得出身名校,但是也千萬不要得意,認為讀書就沒什么作用之類的,因為普遍意義上,出身名校的不一定出名,但他們的生活也一定不會太差,不管出身如何,不要急于求成,不能停止學習,靳叔即使那么厲害,人家還要抽出時間學英語、練書法···因為只有不斷學習,你才能更好的突破自己。我很慶幸在大學課程上老師就有提過“設計思維”的概念,當時是針對用戶體驗講的,所以是從《設計心理學》一書中提煉出來的設計思維,認為設計思維包含同理心/移情(Empathize)——定義(Define)——創意(Ideate)——原型(Prototype)——測試(Test)——實施(Implement),根據這個思路,我們同樣可以把它運用到視覺設計項目中。

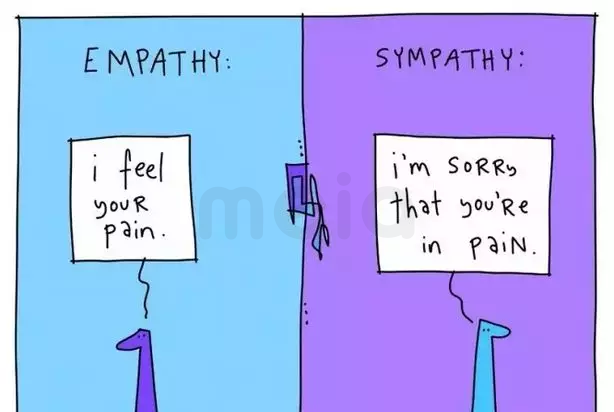

一、學會建立“同理心”思考問題

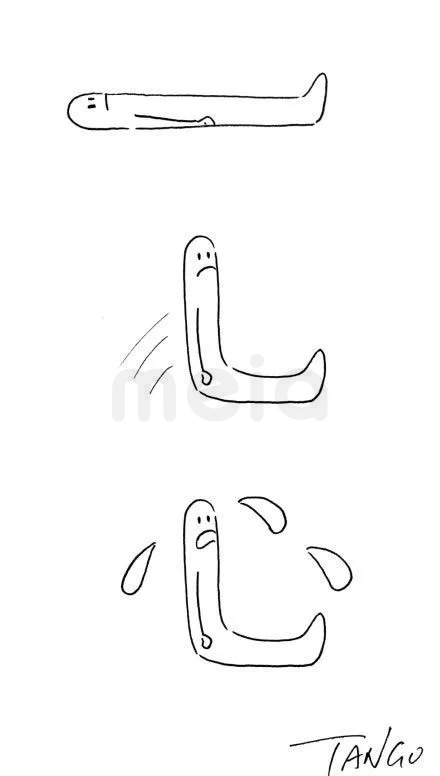

設計思維的第一步,是建立“同理心”。在做設計之前,思考用戶的行為、想法、語言和感受。聆聽客戶想要的是什么,你做的東西是為誰解決的什么問題,這是一種設身處地體會他人感受的思考方式,設計的目的就是解決人的各種需求,這也正是說明思維遠大于技術的問題,想要做出感動人的作品可以不擇手段,嘗試不同的方法,但是不能損人利己。我們總是容易被酷炫的電腦技術所震撼,但往往也容易忽略作品背后的力量,忘記真正要傳達的作品情感,不明白別人為什么這么做,而是一味的追問技法的表現,永遠也學不到內核的東西。我想這也是為什么各種教程網上隨處可見,但不見得每個人都是大師的原因之一吧。

二、學會發現真實問題,并且重新定義它

就我接觸的很多設計人員來說,有一個普遍的問題就是忽視調研的重要性,一接到項目就開始埋頭苦干,沒有捋清思路,就想著怎么把東西做好看,看似速度很快,但后面可能面臨更多次修改的痛苦。我記得當時也有人提問如何應對麻煩的客戶,不知道客戶需要什么,問靳叔是如何撐起那么大的項目,靳叔就很強調調研的作用,在設計前期,我們就要將所有的研究結合起來,觀察用戶的問題所在。在這個階段,使用移情(同理心)階段收集的數據,分析用戶(或品牌)的相似處,看看在不同的用戶(品牌)之間是否存在共同的痛點,找到用戶(品牌)沒被解決的需求,同樣的,在這個過程中,及時保持和客戶的交流與反饋很重要。

三、頭腦風暴,大開腦洞,提出更多更有創意的解決方法

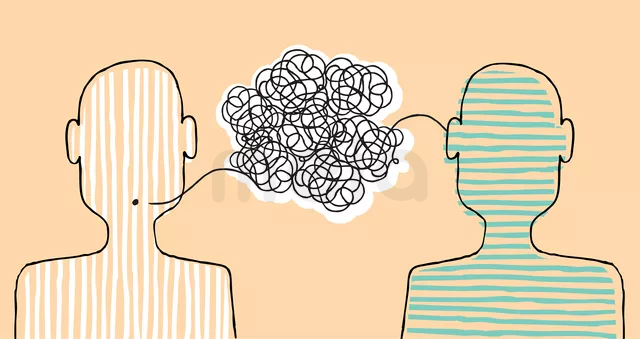

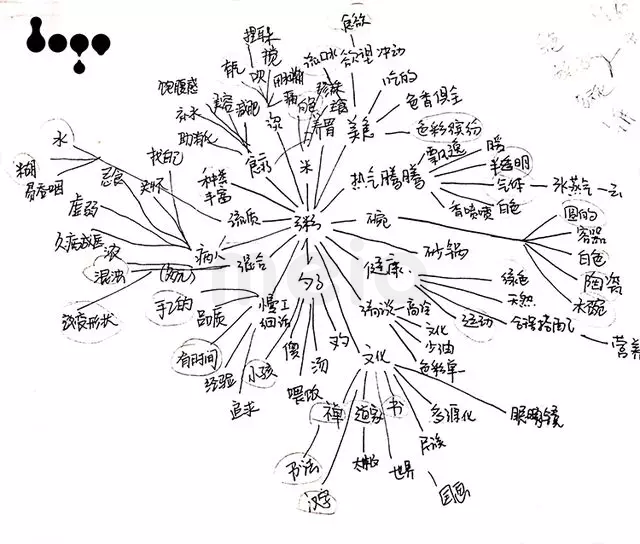

在前期調研分析都比較充分的情況下,我們就可以開始腦風暴一系列瘋狂的,具有創造性的想法,解決在定義階段中發現的用戶未被解決的需求,如果是在一個團隊中,需要給你自己和你的團隊完全的自由,盡可能的畫更多的草圖,勾勒不同的圖案,想法的數量可以超過質量,同時,可以運用思維導圖來記錄自己的創意過程。在這個階段,團隊的合作和交流就顯得尤其重要,在大家勾畫出許多不同的想法后,還要學會分享彼此的想法,通過混合和重新混合,最終可以得到大家都比較滿意的結果。

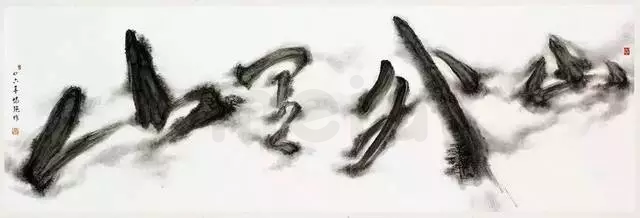

怎么鍛煉頭腦風暴呢?我覺得這和平時積累有很大關系,除了做項目時有意識的訓練自己開腦洞的能力之外,還要會玩,會玩才有創造力嘛,閉門造車始終是不切實際的,當然會玩不是瞎玩,荒廢日子。設計本來就是囊括了很多專業知識的綜合性學科,多出去走走,從自然中學習,從接觸的不同行業的人學習,從不同學科的書籍中學習,跨學科交流對設計很有幫助,聽音樂、看電影、學書法···都是在學習,這些看似耽誤時間的事情會逐漸培養一個人的氣質,最后當然也會影響一個人的設計風格。所以,在學的過程中還要探索自己的方法和風格,這是一個循序漸進的過程,多做實驗,多思考和嘗試不同的學習渠道,才能更好的創作,而不是別人有什么就去學什么。

四、原型制作:把想法從腦子里“拿”出來

大開腦洞之后,我們就要把想法收回來,在原型制作階段的目標是理解自己的想法,篩選那些不起作用的想法。在視覺設計中,我們也可以理解為畫草圖,通過草圖反饋來衡量你的想法的可行性,把篩選出來的初步草稿細化,得到一個相對完整、更加準確的圖形方案,也許會在細化的過程中又發現一些問題,自己做出來的作品首先要說服自己,然后,再和另一組人分享。

五、測試:收集優化建議

在向組員分享你的想法時,別人或多或少會給出一些意見和建議,總結這些問題,然后再問問自己“這個解決方案符合用戶的需求嗎?”“我創作的畫面是否有感動到別人?”“我有真正的為面向的群體去設計嗎?”“我的畫面安排能否吸引到消費者?”“換一種色彩會不會有更好的效果呢”?我們說怎么過一個相對幸福的人生,那就盡量改變或避免讓你痛苦的人生,做設計也是,你知道怎么做不好,那么就避開不好的地方。只有不斷的向自己提問,不斷試錯,才能發現更多可待改善的方向,然后再拿給客戶看,并驗證它是否達到了你的目標,在后面繼續修改的過程中,持續反饋和測試。

六:實施最優計劃

最后,我們需要把愿景付諸于實踐。確保解決方案被具體化,這是設計思維中最重要的部分,對設計工作者來說,設計思維并不是魔法,它最終還是要變成可被實行的具體的作品,設計思維并不能使你脫離實際的設計。設計思維包含的是一整個想法,最后把這個想法變成現實是一個漫長而艱難的過程,但是當你學會用設計思維思考問題時,你會回歸到設計本身,思考人的真正需求,將你之前所學的所有學科知識囊括在一起,其中也貫穿著設計基礎理論知識,什么三大構成、色彩原理之類,所以你以前看過的所有電影構圖、雜志配色,聽過的鋼琴音樂、搖滾音樂,觸摸到的樹葉的質感等等統統都被調動在一起,最終形成一幅感人的作品。

關于設計思維概念的解釋說明,我覺得大家可以先主動去了解,像一些專門的書籍、網站如知乎上也有很多說法。主動學習很重要,自己搜索了還是不懂再去問別人,而不是讓別人做好總結再直接丟給你,這個過程會失去很多學習的細節,每個人即使在搜索資料的過程中,注重的點也會不太一樣,也許人家遺漏的地方正是能讓你腦洞大開的地方。

再回到技法和思維上的爭論。其實這兩者并沒什么絕對的沖突,它們在工作中就是相輔相成、缺一不可的。記得當時靳叔說了一句話讓我感觸很深:電腦技術會過時,幾十年后,也許會出現取代電腦的工具,但是人的思想會有前瞻性,電腦技術永遠只是一種手段而已。做設計有很多種方式。就我自己的經驗而言,如果你待在一所高校里,學技法其實就是自己需要主動學習的事,沒有老師會特意教你ps、ai、ae那些軟件,我們上課的內容是設計史,還有捏泥巴、做手工包裝、做絲網印刷,甚至寫一節課的毛筆字,老師并不管你如何熬夜研究軟件,只看最終表現和你的設計理念,當時不會軟件你只能自己去學啊,慢慢的自然就熟悉了,再后來不滿足,為了避免眼高手低,就想去研究更深層次的東西,學的越多,看的越多,就會發現自己懂得越少,以前其實我也對理論知識很不屑,感覺太死板、太學術,直到自己上了研究生,再開始備課,就意識到了高校老師的重要性,原來那些我認為沒什么用的東西一直都伴隨著我,對我的思考方式產生了潛移默化的影響。對于非科班的設計師來說,他們一出來更多的是研究軟件,跟著別人的東西做,慢慢的越做越上手,然后就很自然的淪為“美工”了,那么我為什么不能做出自己想做的東西呢?一旦有了這種想法就說明你要進步了,進步的幅度就要看自己敢不敢去做了。逼自己多看書(什么類型都可以,不要局限于設計),去學基本的素描色彩,去看優質的電影,除了技法再去研究下心理學等等...慢慢的看世界的方式就不一樣了,審美也會提升很多,總之,不斷學習吧。也許你覺得理想的生活很遙遠,不知什么時候自己才能踏上大神的高度,你知道在黎明到來之前總會經歷至暗時刻,卻不知道黑暗到底還要持續多久 —— 請相信,你做的每一份努力,都在悄悄地讓世界發生改變。

“那些你獨自一人度過的時間,比如組裝電腦,或練習大提琴,其實你真正在做的是 —— 讓自己變有趣。等有天別人終于注意到你時,他們會發現一個比他們想象中更酷的人。”