這些深藏于人性的偏見,都是設計師手中的利器

在多數語義之下,偏見一詞,是一個帶有明顯貶義傾向的詞匯。借助表象和虛假的信息進行錯誤判斷是偏見,在信息還不夠發達的過去,帶有主觀情緒和固有看法的偏見就不少,而在信息過載的今天,偏見的存在則更加普遍:大家并沒有那么多時間去深究事情背后的原理為其一,完全剝離情感就事論事太難為其二。

偏見是客觀存在的心理學現象,是我們每個人身上都有,且無法剝離的一部分。泛濫的網絡暴力中藏著偏見,套路深厚的網絡營銷也借用了偏見,但是,如果你仔細觀察,你會發現優秀的設計作品中,同樣利用了人類固有的偏見,而歷屆美國總統大選,成功者大多都是偏見者,偏見在人類心理、社會生活中的影響,遠比我們想象中要多得多。

偏見可以壞事,同樣可以成事。許多植根于人性的偏見由來已久,其中許多甚至和我們的生物性緊密關聯,如果你懂得其中的運作規律,在設計的時候,會有奇效。

擬人形與恐怖谷效應

經典的可口可樂玻璃瓶設計,是一個典型的擬人形設計的范例,瓶身采用了女性身體的比例和曲線,甚至有人將著名女星Mae West 的名字用到了可口可樂的瓶身設計上。可口可樂這一冠絕一時的設計徹底打破了當時平庸、毫無亮點的直瓶身設計,它的經典設計一直延續到了今天,深深地影響了許多其他的飲料的瓶身設計。

人類對于擬人化的設計始終都是抱有極高的興趣,其中以模仿人的身形比例和人臉尤甚。模仿人臉和人形的設計會更加吸引用戶,一方面,是這種設計能夠引起用戶的關注,另一方面能夠輕松建立情感關聯。

如果擬人形的設計和人非常接近但又不同的時候,會讓人產生好感,如果這種擬人無限接近于人的話,好感度會急轉直下,這就是著名的恐怖谷效應。這一概念是由日本著名的機器人專家森政弘所提出的,恐怖谷一詞源自于調研的圖表曲線,好感度隨著擬人度增加而突然暴跌的圖表曲線形同深谷。

雖然一度有人懷疑過這一現象是否真實存在,形成恐怖谷的擬人程度是否有臨界值,這些都讓人費解。但是最近有研究表明,這一機制和人類的潛意識相關,人類有察覺和避開病人和死者的生物本能。

其實,恐怖谷效應在影視作品中的體現非常的多,大熱的日本動畫《獸娘動物園》中的人物形象無一不是高度擬人,但是又以動物的生理特征而和人類區別開來。

而《攻殼機動隊》電影版當中,看起來和人類無異的歌舞伎機器人,身著華麗的和服,但是死氣沉沉的面部和藝妓妝容始終提醒著每個人它們并非真人。這種毛骨悚然的感受,隨著它們突然爆開形同蜘蛛一樣爬動,而達到了頂峰——在這一刻,它們身為死物的本質暴露無遺。

在設計中,卡到好處的利用擬人形的設計,可以增色不少。

曲線偏見

面對棱角分明或者尖銳的物體之時,人們大腦中關于恐懼和緊張的區域就會被激活,這種機制會直接影響到對物體和設計的美學感知。雖然人類近代文明有幾千年的歷史,但是在人類上百萬年的進化過程中,對于尖銳物體的恐懼依然沒有被抹除。人們對于曲線造型的物品和設計更加偏愛,這就是曲線偏見。

曲線偏見適用于近乎所有的設計領域,曲線偏見可以正用也可以反用。你可以利用有棱角或者尖銳的元素來引起用戶的注意力,激發思考,可也利用曲線來創造積極、正面的印象。

紅色效應與魅力偏見

有魅力的人通常更受歡迎,這似乎是一件不言自明的事情。有魅力的人更受異性的青睞,健康的孩子更容易得到母親的疼愛,而陪審團和法官對于有魅力的一方更寬容,有魅力的競選者也更容易得到選民的青睞。

當你需要在設計中運用人物元素的時候,就可以考慮借用魅力偏見的特征來強化整體的設計效果了。如果是要使用女性形象的時候,有魅力的女性會更容易吸引用戶,而在多數文化背景下,腰臀比為0.7的女性更加性感,而如果要使用男性形象的時候,腰臀比為0.9的男性會更加吸引人。根據魅力偏見的規律,女性突出社會認知中的性象征(比如用口紅來強調嘴唇),而男性表現出財富和地位的時候(比如手表、車和昂貴的服飾),會顯得更有魅力。

不過,當你所使用的人物需要穿戴紅色服飾的時候,還要注意一個問題:女性穿紅色會顯得更有魅力,而男性穿戴紅色則會顯得有支配力。

從整體社會認知上來看,女性能夠通過紅色來傳遞出健康、更具備生殖能力的特征,外化的表現則是性感和魅力。男性和工色的關系則不同,男性和紅色的疊加大多會同權力的概念產生關聯,這很大程度上是源自于男性生氣時臉色發紅容易讓人產生積極進去的感覺,而蒼白的臉色會讓人聯想到恐懼和害怕。

紅色效應在廣告和產品設計中都有較為廣泛的運用。

娃娃臉偏見

長著圓臉、大眼睛、小鼻子的人物常常會給人一種特別Q的感覺,更通俗的講是具有娃娃臉的特征,這樣的特征會讓人覺得惹人憐愛、無助、誠實、真誠。這就是娃娃臉偏見。娃娃臉偏見從某種程度上算是曲線偏見的一種外化延伸。

具有娃娃臉特征的人物形象,在日本動漫當中出現的比例極高,我們現在很難預估日本動漫依靠娃娃臉偏見到底掙了多少錢……扯遠了。娃娃臉偏見并不只存在于日漫或者玩偶,在需要強調純真、可愛這樣的廣告當中,選用娃娃臉的代言人,會非常有效果,而強調權威性的廣告當中,選用娃娃臉的代言人效果會大打折扣。

很多品牌在設計吉祥物的時候,會有意識地借助娃娃臉偏見來傳遞親和力。

成本效益偏見

人本身是一種高度功利化的生物,這件事情與道德無關,在衡量成本和效益這件事上,確實是具有生物性的一面。從產品設計的角度上來說,對于功能的效益和成本的衡量是產品設計中繞不開的流程。但是對于用戶來說,也同樣存在成本和效益的衡量。一項活動,不論是設計還是使用產品,只有當效益大于成本的情況下,才能夠繼續進行。

用多少字來傳遞一個信息是成本合算的?一個任務需要多找步驟才算是合理?網頁的完全加載的時長要多久才不會讓太多用戶流失?這些都應該一句交互的效益法則來衡量。比如,現在的網頁加載時長超過7秒會有相當一部分用戶會放棄打開而離開,如果打開時間不能壓縮,那么你應該讓網頁具有足夠的價值,讓超時等待的用戶覺得等待是值得的,如果僅僅是考慮成本限制范圍,而不考慮交互的效益成本,那么這樣的設計始終是有問題的。

在產品設計上也是一樣。許多網站會使用免費的資源和素材來吸引新用戶來注冊,這種獎勵機制的本質是讓用戶覺得效益超過交互的成本,而不斷吸引用戶。從產品設計的角度上來看,要把用戶交互產生的效益也納入整個提醒中來,通過觀察用戶、焦點小組論證和可行性測試,來驗證目標用戶對于成本效益的看法,從而拿出真正可行的策略。

曝光效應

重復出現的“刺激”的時候,會用戶對于它的喜愛程度和接納度增加。我們常說的各種“洗腦循環”的歌曲,就是用戶主動接受“刺激”的一種范例,更二次元一點的說法是“一旦接受了這一設定還是很帶感的”。

這種曝光效應有趣的地方在于,它是會隨著條件的改變而產生不同的效果:

·“刺激物”應該是正面或者至少是中立的(所以用戶起碼要“接受這個設定”),這樣才能給用戶帶來正面的情感放大

· 令人討厭的的“刺激物”會放大用戶的負面情緒

· 曝光效應通常運用在音樂、繪畫、圖書、影像、人物和廣告上

· 復雜、有趣的刺激物能夠放大曝光效應,而簡單、無聊的刺激物會減弱曝光效應,而即使是有趣的曝光物,時間長了一樣會出現曝光效應衰退。

曝光效應實際上在廣告和營銷中都有大范圍的使用,通常通過增加設計性、美感來提升享受,通過擴大曝光來改善人們對于信息或者產品的想法和感受。最開始的曝光效應是最強的,資源應該集中在這個階段,以取得最大化效應。而設計師在這個過程中,也需要做好后期被用戶抵制的心理準備。

性別偏見與頭身比

男性和女性本身存在差異,直到今天,社會對于男性和女性的認知都是不同的,產生的認知偏差甚至偏見都是客觀存在的。而媒體在對性別偏見進行研究的時候發現,在雜志、電影等影視文化作品中,在展示男性的時候,更多會展示頭部的細節,即使有身軀,也更多會傾向于呈現頭部;女性的展示則不僅會展現頭部,視覺上會更多呈現出身體軀干,而僅展示頭部的比例則較低。

這種趨勢并沒有一個定論,但是總體上會認為是生物性和文化性綜合作用的結果。曾有人做過實驗,讓大學生隨意畫出一幅男性或者女性的畫像,同時會根據繪畫技巧來評分,無論參與者性別,畫男性的更多會畫出細節豐富的臉,而畫女性的則更多描繪全身像。

所以,在實際設計過程中,可以參考這種頭身比的規律來合理運用男性和女性圖像,以達到最大化的設計效果。這種影像上的運用方式,并不會因為受眾性別而改變,這是它最有意思的地方。

男女行為差異

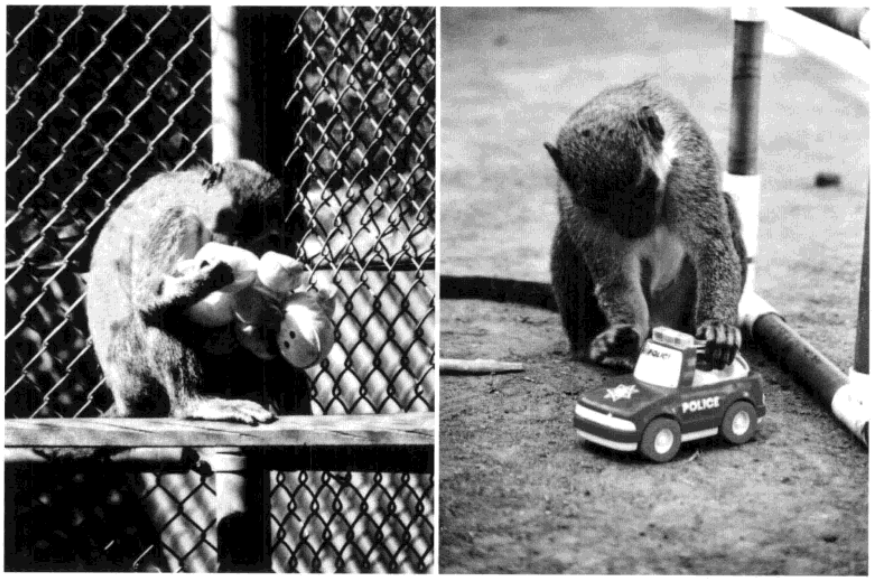

男女有一些先天的認知和行為差異,在幼兒階段就已經凸顯出來了。男性更喜歡模仿和打獵等相關的行為(騎馬打仗)而女孩兒則更加喜歡模擬和撫育相關的活動(過家家),這種偏好是非常生物性的,男性對于機械類玩具有偏好(機器人,汽車等),而女性所偏好的玩偶則更加感性(比如各種娃娃)。當我們把這些物品與玩具擺放在腸胃黑顎猴面前的時候,雄性的選擇和人類男性相似,而雌性也更加傾向于洋娃娃這類玩具。

這種行為差異同樣源自于人類祖先進化上的準備:男性為打獵做準備,而女性為撫育做準備。雖然現代社會中,這些行為均已經退化,但是依然對偏好和行為產生著影響。

男性基于獵人行為方式的活動包括打獵和爭斗、掠奪、肢體游戲、武器和工具等。而基于女性和撫育者的行為則多關于色彩、形狀、臉部表情和人機關系、撫育和看護、嬰兒、語言游戲等。

所以,在有意識地針對不同性別受眾來做設計的時候,男女的行為和偏好上的差異也是完全可以拿來參考的。

本文轉自優設uisdc.com/prejudice-improve-design

作者丨陳子木