設計師應該學會的「行為設計學」到底是什么?

互聯網公司內部通常認為的設計是指UED部門的交互設計師和視覺設計師等這些帶有「設計師」title字樣的職員所做的工作。如果我們把視線移出這些互聯網公司外,用戶對設計的理解可能不會有這么專業的角色認識。“為什么這個功能要設計成這樣”、“為什么這個功能/服務不早設計出來”諸如此類用戶的問題可能是業務策略,甚至是公司戰略層面的。

從這樣一個視角來看,我們所說的產品、運營或開發同事所做的工作,都是用戶所說的“產品設計”。用戶可能不懂UED設計與產品經理、運營具體區別是什么,但都同樣應該為他們提供好服務。也正是因此設計師隨著經驗豐富,職級提升,設計靠前,深入業務、推動業務成為理所應當。

不論產品策劃、設計還是運營方面,對如何引導、教育用戶,吸引、留住用戶這些問題,心理學上的一些方法會經常使用到,那這里要為大家介紹的“行為設計”便是從心理學領域里衍生,抽離出來的一種商業上解決引導、轉化、留存用戶等問題的方法和策略。

我們在生活中或互聯網產品上經常能看到一些使用心理學技巧去設計一個東西,引導用戶的行為:

比如在超市商場收銀處顧客手邊的貨架放置休閑食品、新促銷品等顧客不會太需要思考的商品能提高這類商品的銷量。

比如在一些價格不高昂的服務推銷電話上,推銷員會跳過詢問被訪用戶是否需要新的服務,而直問A服務和B服務哪個更符合您目前的需求,用戶往往會下意識的選其一,從而大大提高新服務的開通率。

還比如在男性小便池里印一只逼真的蒼蠅圖形,就能大大減少尿液濺到小便池的外面。

這種利用心理學方法讓人按照設想者的意愿方向行動,不需要強迫用戶,也不需要高的教育成本,利用人的心理特征,引導人按照設計者的方向行事,用戶沒有壓力,設計者低成本,然后用戶也能高高興興把設計者同時可能也是他自己需求的事情給完成了。

這個“心理學方法”有個專門名字叫“行為設計學(Behaviour Design) ”由斯坦福大學的B.J.Fogg所提出。

根據行為設計學對上述的幾個心理學小案例分析,這里面暗藏3個關鍵因素:

1. 這個人必須自己想做這件事(意愿/動機) —— 如果一個人對這件事沒有做的意愿,是不會去做的。

2. 這個人要能做到這件事(能力/成本)—— 也就是說這件事付出的成本越少越好,執行起來越簡單越好。這里說的成本包括時間、物質、體力、心理、社會意識等各種形式的“成本”。

3. 適當的時候要提醒他做這件事 —— 你得提醒他做這件事。但只有滿足了以上兩點,你的提醒才有意義。我們的文案,廣告以及各種營銷活動目的就是提醒消費者。 我們所設計的提醒要達到目的,前面兩項的存在是前提。如果用戶根本沒有意愿,你所做的提醒則會視為騷擾,如果用戶有意愿,但是達成這個目的的流程難度復雜,成本太高,他也會感到困擾而放棄。

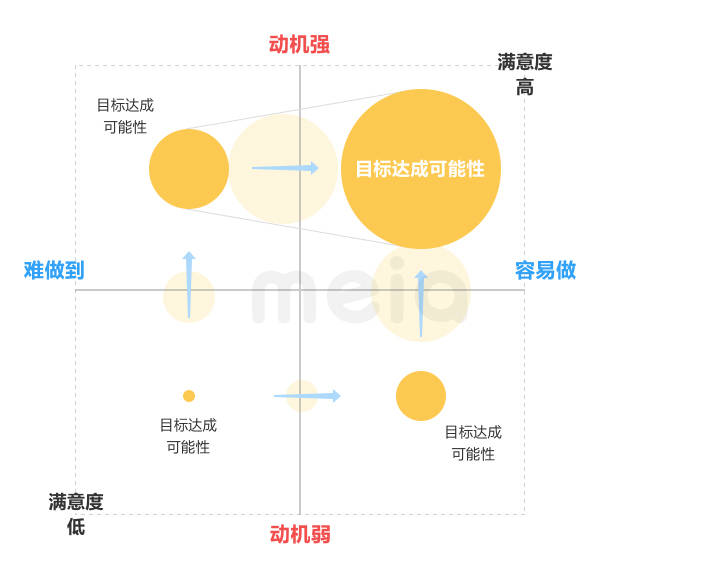

這3個關鍵因素的前兩個前提,對所要“設計”的行為能否達成所產生的影響,我們用一個簡單模型圖來看行為設計最基礎的理論:

從上圖可以清晰的了解:動機越強,難度成本越低,目標越容易達成,而用戶的配合度與滿意度也就會越高。這里的3個關鍵因素也是行為設計核心要點,下面我通過一些收集的案例來進行展開討論:

1. 意愿/動機 包括:

直接動機、間接動機; 我這里找了一個Uber如何調動司機意愿,使其更長時間載客的例子來理解“意愿/動機”這個點:

在資料上看到Uber在如何讓司機一天內盡可能時間更長的載客工作,在司機端上做了一個叫“動態目標”的功能。Uber了解到很多車司機習慣每天給自己定一個目標,比如掙500塊錢。但這種“固定目標”對Uber這樣經濟參與者與平臺無直接隸屬關系的信息中介性質平臺型公司來說效率很低,因為司機一旦掙夠了500塊錢就不干了。

Uber的做法,是給司機一個“動態目標“。一個司機跑累了,他點擊手機APP說我要下線,Uber會立即給司機彈出一個提示:“你今天只要再掙30元,就能掙夠500元,你真的想現在就下線嗎?” 這個500元可能你昨天掙了大概500元。也可能的是沒有任何理由,Uber就是想在前面找個整數,吸引你繼續開車。等你掙到500元它又會問你為什么不掙到600元試試看?這種動態目標就好像掛在小狗眼前的骨頭一樣,總是差一點夠到。

再舉個品牌內涵塑造的例子,在心理學上有一個對人“敬畏感”的研究,心理學上對“敬畏”的定義是:人們看到一種比自身偉大得多的實物,所產生的情緒。“敬畏”情緒的作用能讓人更迷信、能加強人的集體認同感、能讓人更好的合作等等。我們可以看到很多宗教場所設計建造得異常的精美華麗、高聳巨大。

這是為營造一種超自然的,常人難以企及和掌控的感覺,使信眾產生出“敬畏”的情緒,來對信眾進行精神控制和加強群體認同,從而實現引導和掌控信眾的行為。

除宗教外,當我們看到自然界比如廣袤遼闊的草原,浩瀚無垠的大海同樣會對大自然產生出“敬畏”的情緒,感受到自身的渺小。

很多產品品牌也會借助這種人對自然的“敬畏”感來做文章,例如大家熟悉的原研哉03年為無印良品設計的“地平線”系列平面廣告。 他把無印良品追求自然、極致簡潔的產品理念和真實自然的博大、致簡進行移情,意在把人們對自然的敬畏心轉移至無印良品品牌理念的認同上來。

這種利用如“敬畏”情緒等心理學手段,可以潛移默化的影響受眾的意愿或動機,讓人心甘情愿地,不知不覺地跟隨策劃者的思路引導。當然影響人們意愿與動機的因素和方法還有很多。

2. 能力/成本 包括:

時間成本、金錢成本、體力腦力付出、社會壓力、習慣慣性等;

現在很多視頻應用,在一集快要結束的時候,下一集就已經出現在屏幕上。你什么都不用做,它就能自動播放。你想停下來反而還需要去做點什么 —— 比如要去按個暫停鍵。那這就是通過最大限度降低用戶操作成本,來把用戶盡可能長時間的粘在產品上的典型例子。

我們再看一個反例: 某地一所幼兒園,老師最頭疼的一件事是每到放學點,很多家長是遲遲不來接小孩,有的甚至經常晚一兩個小時,這可苦了幼兒園的老師園長了,延遲的時間增加了幼兒園的運營成本,于是園長決定通過小額罰款的方式刺激一下經常遲到的家長,晚來十五分鐘以上的均罰款20元,想借此辦法緩解放學時間遲接孩子的問題。但是措施出來后讓幼兒園所有人大跌眼鏡,不僅經常遲接小孩的家長沒有太大改觀,原來不怎么遲來的家長還增加了,幼兒園因為這一措施此狀況反而更加雪上加霜。

為什么會出現這樣的問題,根據行為設計學的三個關鍵要素分析,家長的“遲到”這里不說是意愿強,也是各有其原因。而這件事情的“難度”在于家長對于遲到,會有“慚愧“和”面子“的代價。然而幼兒園提出的罰款則一下子把“慚愧”和“面子”的這一“難度”完全去除了,同時甚至在提醒家長可以通過交錢的方式心安理得的“完成遲到”這件事情,結果可想而知。

3. 提醒/觸發 包括:

信號、刺激、輔助行為或服務。如用戶不知道該如何做時,剛好旁邊就出現了幫助功能或人工支持,或者拿文章最開始那個例子來說,小便池里印上那只蒼蠅從而引導使用者下意識的去瞄準它,就是行為設計里因素3一個非常有創意的形式。

還是一個Uber的例子,Uber司機在把一單乘客即將送到,但是還沒送到的時候,下一個乘客的訂單就已經在手機屏上顯示出來了。這個時機剛剛好,你接還是不接? 很多司機會不由自主地就想接單……

在對于某一特定領域或場景,如何應用行為設計學。比方說有一個商家,他在想應該把主要精力放在提升購買者意愿上還是放在簡化流程上,讓人家更容易下單呢? 行為設計學中明確告訴我們:簡化流程才是他最應該做的。

微信紅包能夠在短時間內爆發的原因,也是因為它足夠簡單,搶紅包手指按一下就行,發紅包也很簡單,以至于很多人都不會用微信轉賬,但是可以用發紅包的方式來達到付款的目的。 又例如,有報道說美國的總統競選的投票率很低,很多人懶得花時間、精力去投票站投票,與其像一些參選人花很多錢做廣告,跑各地去演講,有的參選人就想到在投票日這天直接派大巴把選民接到投票站去投票,大大降低了選民去投票這項任務的成本,這種做法證明效果比廣告效果還要好。

以上是分析講的是在一件事情上,或者說一次“行為的設計”上如何讓你所期望的行為會被達成的可能性更大。那如果在一個事情上,用戶意愿很強,他做這件事情有很簡單,而你的提醒又恰到好處,這樣就會產生一個非常好的效果,用戶會養成做這件事的習慣。

這可以理解為——“長期行為的設計”

我們經常聽說的培養用戶習慣,說白了就是讓他黏在你的產品或服務上。這方面行為設計學上給出了兩條:

· 是讓用戶第一次接觸的時候留下一個很好的印象。

· 是讓用戶常能獲得一些成就感。

給用戶好的第一印象這個好理解。第2點——“讓用戶常常能獲得一些成就感。”

有可能大家知道一個心理學實驗:一只被裝在透明盒子里的老鼠,盒壁上有個控制桿,只要老鼠一推控制桿,上面就會有食物掉下來。但如果它每次“操作”都有食物掉下,而且掉下的食物每次都一樣多,那這只老鼠去推控制桿的積極性會很很快減小。而如果對這個實驗稍做調整,設定老鼠推控制桿不一定每次都會有食物掉下來,而且掉下來食物的量每次都不一樣。結果這只老鼠對推控制桿這件事情立即就“上癮”了,積極性會有巨大的提高。 了解完這個實驗,再會過來看現在的社交網絡,我們在微博、微信上你發的消息、動態,都有可能獲得朋友的點贊或回復,別人的每一個點贊或回復,都能給你帶來一次很愉悅的心理感受。

但是這里“常給用戶一些成就感”行為學上提到的“培養用戶習慣“還需要用到一個心理學原則就是”變換獎勵原則“通俗的說就是把給用戶的成就感隨機化,而不能規律到讓用戶早就能預知你會什么時候,要給他什么樣的”驚喜“ 。 你在朋友圈里發一條動態之后你會想知道誰會點贊,誰評論了,這么久了有沒有新的點贊,趕緊拿起手機去看一眼,這就是為什么我們平均每人每天看150次手機的原因。

“行為設計”的中的門道其實在商業,甚至我們生活所接觸的各個領域其實都在廣泛使用, 現在我們正面臨全新商業形態的大背景,以及正在來臨的物聯網(IOT)時代。設計師面臨著與以往PC互聯網和移動互聯網不一樣的新機遇與新挑戰。

新商業、新零售時代,我們會涉及很多諸如無人零售、智慧門店等等新型業務。目前如“智慧門店”一類項目就是一個涉及諸多新概念、智能設備,物聯網絡,如何能讓這些新設備、新技術能夠真正的落地,開拓出新的商業場景,幫助業務與商家達成新的商業目的,對參與到新商業中來的人——顧客的行為研究,顯然是非常重要的一環。

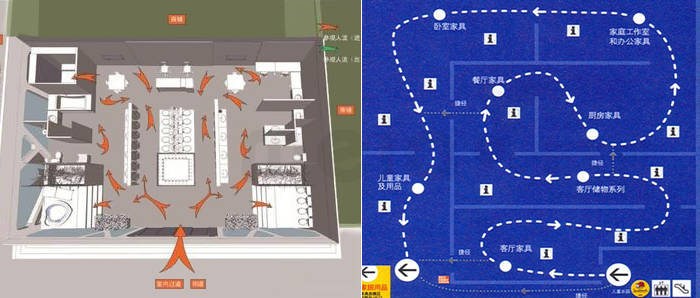

再例如在商店布局設計中讓每一個角落都能“活”起來的顧客“動線”設計。這類的行為設計能夠決定顧客的商品購買、購物體與粘性,甚至能左右商店的銷售額。一個好的動線布局能夠引導客流去到每一個合適的位置,確保商店與客人的效益都最大化。

在新商業背景下,設計在商家端如何幫助他們提升運營效率、降低運營成本、增強客戶粘性,在顧客端如何提升客戶購物或享受服務的效率與體驗愉悅度,行為設計將是一個實用工具和設計理念。

在新商業背景下,設計的內涵外延也將不斷拓寬,新的設計師的職能也將要向外拓展,諸如行為設計、服務設計等等一系列的理論、方法、工具以及實踐是否可以幫助設計師從“修飾者”、“區分者”去往“規劃者”的角色躍升,現在我們剛好可以親身實踐。