喜歡獨(dú)處的設(shè)計(jì)師該如何發(fā)揮自身性格優(yōu)勢

你身邊是否有這樣的伙伴:他們喜歡獨(dú)自在某個(gè)不常有人經(jīng)過的小隔間或小角落里,泡上一杯最愛的咖啡,專心得做著自己的工作。他們很少參加團(tuán)隊(duì)組織的活動,偶爾因?yàn)橐恍┩庠趬毫ζ仁顾麄儽仨殔⒓訒r(shí),也會在逗留一小段時(shí)間后盡早離開。哪怕有時(shí)他們甚至都不擅長或者不好意思找一個(gè)借口離開。

參加公司年會時(shí),他們往往難以對舞臺上那些燈光絢爛的表演產(chǎn)生任何興趣,并且會對周圍喧鬧以及震人發(fā)聵的音響感到難以承受。若不是看在最后抽獎(jiǎng)的份上,他們可能早就離開了。

你身邊一定有這樣的人吧?或者你發(fā)現(xiàn)其實(shí)自己在某種程度上也有類似的經(jīng)歷?比起社交活動或團(tuán)隊(duì)建設(shè),你更喜歡獨(dú)自一人穿著寬松而柔軟的衣服,靜靜地坐在溫暖的家里或某個(gè)角落,戴上一副可以暫時(shí)讓自己脫離于周圍環(huán)境的耳機(jī),一邊享受自己最愛的那幾首音樂,一邊專心地做著自己喜歡的事情?

我們通常把這種表現(xiàn)歸為「內(nèi)向性格」。 由于主流文化的關(guān)系,你很可能對「內(nèi)向」這個(gè)詞產(chǎn)生些許抵觸。這就好比文革時(shí)期當(dāng)提到“革命”時(shí)大家都會感到「亢奮」一樣。沒關(guān)系,讓我們暫時(shí)擱下這些情緒,之后我們會深入這個(gè)話題。

從19世紀(jì)開始,隨著商業(yè)崛起,美國主流文化中最為推崇的品質(zhì)便是「外向合群」。如今我們也生活在這樣的文化中,以至于「內(nèi)向」似乎已經(jīng)成為一個(gè)需要克服和避免的性格。做父母的會早早得把孩子送進(jìn)托兒所和幼兒園,希望他們能夠盡早得開始和同齡人打交道,盡早得和其他孩子「打成一片」。

但你可能不知道的是,有研究顯示即使是在美國這個(gè)以外向文化著稱的國家里,有近一半的美國人表示自己害羞。為了使自己扮演成一個(gè)「外向而積極」的人,他們通常會感到異于常人的「焦慮」和「緊張」。連美國都是這樣,那就更別說在像中國這樣的亞洲國家了。因?yàn)闁|方國家中內(nèi)向者比例普遍比西方國家更高。

究竟是什么使人們在性格上有如此不同的傾向呢?

哈佛大學(xué)心理學(xué)教授Jerome Kagan持續(xù)在進(jìn)行一項(xiàng)長期研究。他招攬了500名4個(gè)月大的嬰兒,并給這些嬰兒提供一些新鮮事物,比如聽錄音、氣球爆炸的聲音、用彩色的手機(jī)在眼前晃動、聞酒精棉簽的味道等。

Kagan教授發(fā)現(xiàn):

20%的嬰兒在受到刺激后會嚎啕大哭、反應(yīng)強(qiáng)烈

40%的嬰兒依然保持安靜

其余40%的嬰兒表現(xiàn)介于兩者之間

在后續(xù)的長期跟蹤研究中,Kagan發(fā)現(xiàn)當(dāng)年嚎啕大哭的嬰兒更可能發(fā)展成嚴(yán)肅、謹(jǐn)慎性格的人。而當(dāng)年保持安靜的嬰兒更可能發(fā)展出外向而自信的性格。也就是說:高度應(yīng)激群體更可能發(fā)展成內(nèi)向型;低度應(yīng)激群體更可能發(fā)展成外向型。

換句話說,我們大腦中的杏仁核如果越是對環(huán)境敏感而高度應(yīng)激,我們越可能傾向于內(nèi)向。

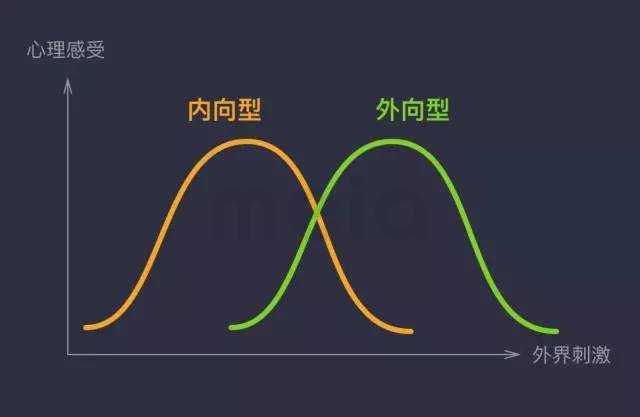

因此我們通常提到的「內(nèi)向」和「外向」性格,在心理學(xué)家與腦科學(xué)家眼里,完全可以理解成某種對于外界刺激程度的偏好。一旦我們認(rèn)識到了這一點(diǎn),我們就可以有意識地選擇適合自身性格的環(huán)境:不會過度刺激,也不會喚起不足,不會感到焦慮,也不會感到無聊。

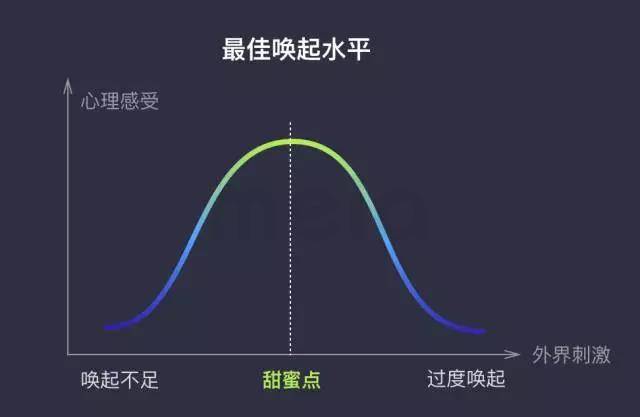

《安靜》的作者Susan Cain將個(gè)人最舒適的刺激水平稱為“甜蜜點(diǎn)”。

當(dāng)外界刺激水平低于“甜蜜點(diǎn)”時(shí),我們會感到無聊乏味;當(dāng)外界刺激水平高于“甜蜜點(diǎn)”時(shí),我們會感到焦慮不安。

你可能已經(jīng)注意到,內(nèi)向者對外界刺激高度敏感,因此其“甜蜜點(diǎn)”會產(chǎn)生在較低的外界刺激水平上。這就是為什么通常內(nèi)向者喜歡的事物,比如“安靜得看書”,對于外向者來說通常會感到無聊(喚起不足)。而反過來外向者偏愛的較強(qiáng)刺激的群體活動,會使內(nèi)向者感到焦慮(喚起過度)。

除了對外界刺激敏感之外,內(nèi)向者通常還會有以下幾種特點(diǎn):

喜歡在一段時(shí)間專注做一件事情

在獨(dú)處時(shí)傾向于為自己充電

處理問題時(shí),步調(diào)更緩慢而且更具有目的性

往往是被內(nèi)心世界的想法和感受所吸引

注意力往往集中在身邊事物的意義上

比普通人更容易被某種特別善良的行為而感動

需要注意的是:內(nèi)向者可能有很強(qiáng)的社交能力,只是過不多久他們就開始希望能回到自己感到舒服的地方。他們寧愿把這些社交精力都拿出來與自己親密的朋友、同時(shí)和家人分享。他們是很好的傾聽者,開口前必三思,甚至經(jīng)常會覺得他們筆頭上的功夫要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過口頭。他們討厭沖突。有的內(nèi)向者會對簡短的對話感到恐懼,而對于深入的交談卻能收放自如。

如果你是一名喜歡獨(dú)處、高度敏感的設(shè)計(jì)師,那么恭喜你。你很有可能在以下方面展現(xiàn)出自己的優(yōu)勢:

對目標(biāo)用戶有更細(xì)致入微的體察和感知

傾向于仔細(xì)推敲設(shè)計(jì)方案的各處細(xì)節(jié),力求產(chǎn)出高質(zhì)量的設(shè)計(jì)作品

更容易使自己沉浸在設(shè)計(jì)思考的「心流」中

善于整合他人的建議

善于用傾聽的方式與他人溝通

為了使自己能夠充分發(fā)揮內(nèi)向性格的優(yōu)勢,首先我們可以在工作的時(shí)候找到適合自己的辦公的區(qū)域。高效率的辦公環(huán)境必須同時(shí)擁有開放與封閉區(qū)。 當(dāng)我們在開放區(qū)完成必要的設(shè)計(jì)交流后,可以安排更多時(shí)間使自己處于相對封閉或安靜的環(huán)境,以便讓自己更快得進(jìn)入專注的狀態(tài)。如果工作條件有限,可以為自己備上一副物理降噪耳機(jī)(辦公場景無需主動降噪耳機(jī))。

其次由于內(nèi)向者本質(zhì)上是對外界刺激高度敏感,容易在不知不覺中對設(shè)計(jì)中的細(xì)節(jié)鉆牛角尖,因?yàn)閮?nèi)向者更善于體察和權(quán)衡設(shè)計(jì)上微小的細(xì)節(jié)。但這也容易造成「一葉障目,不見泰山」。因此當(dāng)自己發(fā)覺在某個(gè)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)中占用了過多的時(shí)間時(shí),需要及時(shí)抽離并找自己親密的伙伴或負(fù)責(zé)人及時(shí)溝通。

《一萬小時(shí)天才理論》的作者Eriksson說過:「只有當(dāng)你是一個(gè)人的時(shí)候,你才能真正投入到所謂的「刻意練習(xí)」中,當(dāng)你刻意去練習(xí)的時(shí)候,你會發(fā)現(xiàn)那些知識或者人物是超出你能力所及的,因此,你要努力去提升你的表現(xiàn),監(jiān)督你的進(jìn)程,并且隨時(shí)做出修正。」

Eriksson認(rèn)為,刻意練習(xí)最好獨(dú)處有三個(gè)原因:

1. 需要精神高度集中,他人可能會分散自己的注意力

2. 有深度的動機(jī)需求,而這種需求往往是自我產(chǎn)生的

3. 最重要的是,這其中包含著對你性格的極大挑戰(zhàn)。只有當(dāng)你是一個(gè)人的時(shí)候,你才能「直面讓你覺得挑戰(zhàn)的部分」

心理學(xué)家Carl Gustav Jung說過:「這個(gè)世界上沒有絕對的內(nèi)向者和外向者」。我們都是偉大而復(fù)雜的個(gè)體。對于自我的探索將是我們需要耗費(fèi)一生去思考和踐行的事情。當(dāng)我們逐漸了解到自己更多的特點(diǎn)和優(yōu)勢時(shí),我們才能真正意識到:

我們生來獨(dú)特,發(fā)揮自身優(yōu)勢是畢生的修行,

我們時(shí)間有限,迎合主流價(jià)值是愚蠢的浪費(fèi)。

本文轉(zhuǎn)自點(diǎn)融設(shè)計(jì)中心DDC(微信公眾號DR_DDC)

作者:陶子良

封面:Michael B. Myers Jr.

拓展閱讀

共鳴設(shè)計(jì)——科學(xué)與審美的交匯,以Xiaomi SU7設(shè)計(jì)為例

小米汽車 設(shè)計(jì)總監(jiān)